ДЕДУШКА, БАБУШКА, ЖЕНЯ, СЕРЁЖА И ДРУГИЕ

Галатонов Тихон Владимирович

ФБУ НЦПИ при Минюсте России

г. Москва

ДЕДУШКА, БАБУШКА, ЖЕНЯ, СЕРЁЖА И ДРУГИЕ

...не понять им, что страшным ликом,

в модернистских трюмо отсвечивая,

приземлилась меж нас Великая

Отечественная...

Андрей Вознесенский

Великая война прокатилась по всем семьям страны. По моей, конечно, тоже.

Кто-то попал под колёса этой чудовищной колесницы с вращающимися мечами, кто-то — под сам меч, а кому-то, можно сказать, повезло... но в стороне не остался никто.

Эти небольшие зарисовки о войне — непридуманные. Все они — о людях, многих из которых (жаль, не всех) я знал или знаю, о моих родных, близких и их друзьях, которые сами всё это пережили и рассказали, и не всё им было легко рассказывать. Я записал эти рассказы разных лет так, как запомнил. Возможно, в чём-то я ошибся.

Мой дед работал на Гознаке, и был он мастером высокой печати. В начале октября 1941 года Гознак эвакуировался в Ташкент. Поехал и дедушка; мастера его уровня и опыта были на вес золота: было их таких на весь многотысячный Гознак всего шестеро, и отправлять его на фронт никто не собирался.

А бабушка ехать с ним не захотела: боялась, что если уедет вся семья, то, когда они вернутся, в их комнате будут жить уже другие люди; а им тогда — куда податься?

Так и осталась она в Москве одна с тремя детьми.

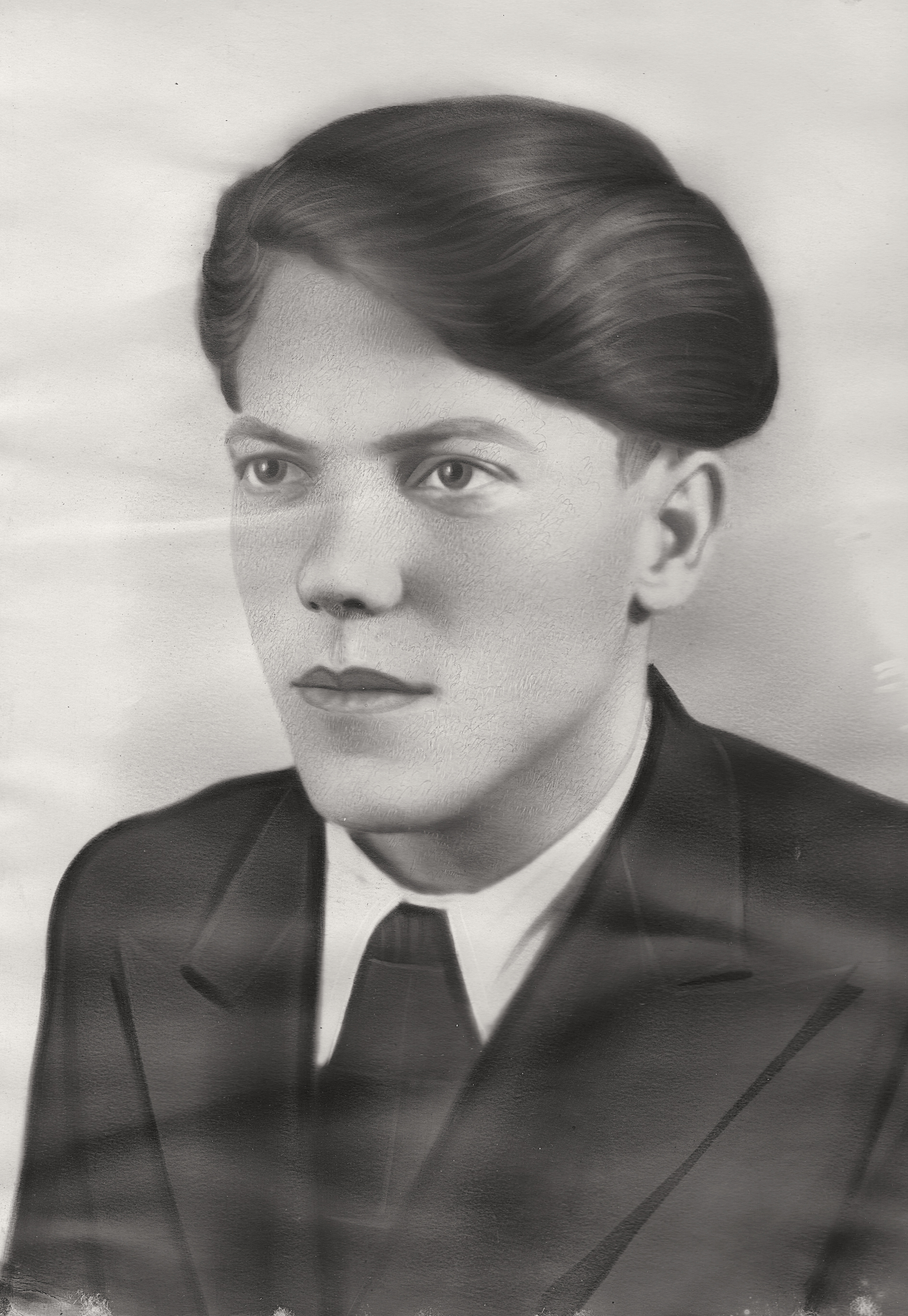

Фотография, возможно, весны 1941 года

А ещё дворник должен был следить за строгим соблюдением светомаскировки.

Фотография сделана 24 февраля 1941 года

...Когда судьба по следу шла за нами,

Как сумасшедший с бритвою в руке.

Арс. Тарковский

...В 1941 году, когда началась война, моему дяде Руде было 13 лет.

Осенью уехал Гознак в эвакуацию в Ташкент, а через некоторое время уехал и Рудя. Но не в Ташкент — что ему было там делать? и не со своей семьей — она в Москве осталась, а с хорошими знакомыми из соседнего дома; это была большая дружная семья, и поехали они — в Башкирию, а с ними и Рудя. Вот такой самостоятельный мальчик.

Только... прошло несколько месяцев, и Рудька вернулся в Москву. Очень трудно ему пришлось в эвакуации, многое он, как видно, пережил; и, когда приехал обратно, а было это весной 1942 года, уже очень хорошо, без лишних слов, понимал этот мальчишка, что маме тяжело и нужно ей помогать.

Сразу после окончания 7 класса, в начале лета того же года, пошёл он работать на завод (рабочие руки были нужны), и хорошим подспорьем стала для семьи эта работа. Но работал он не только там: с завода принёс он четыре мощных подшипника («позаимствовал», конечно), смастерил простенькую, но прочную тележку и подрабатывал, возя на ней за небольшую плату всякие тяжести, если кому было нужно. Плата могла быть самая простая — немного картошки или овощей.

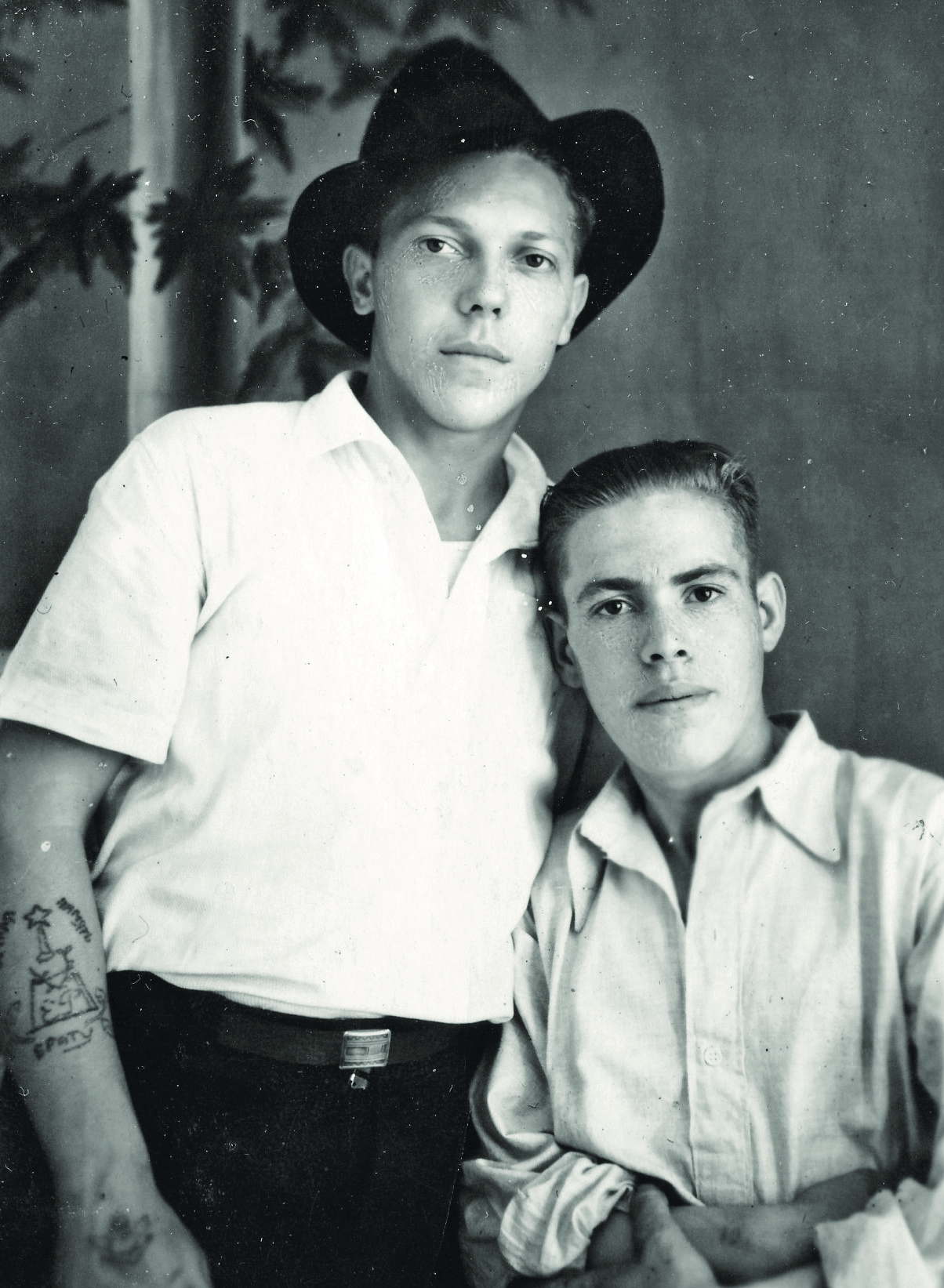

Татуировка на правой руке: обелиск с инициалами «ЕР», надпись «Вечная память брату»

(старший брат, Евгений Адольфович Регессар, погиб в июле 1943 года на Курской дуге).

Фотография 1944 или 1945 года

То ли незадолго до войны, то ли вскоре после её начала обширные подвалы гознаковского дома (гознаковского — потому что там жило много работников Гознака) на Метростроевской улице (многие тогда ещё помнили её старое название — Остоженка) облюбовала для хранения своего имущества какая-то военно-морская организация. А в 1943 году они перенесли куда-то эти свои склады; после их отъезда Рудька набрал в этих подвалах немного — совсем немного, небольшую кучку — вялой сморщенной свёклы, чуть-чуть картошки, ещё чего-то... Он так радовался: вот, удалось немного еды достать!..

Но радовался он рано: то, что он тащил эту свёклу, заметила зоркая и сознательная соседка. (А заметить было несложно: парень и не скрывался — ведь морякам уже не нужно!) И тут же возникла на пороге фигура участкового милиционера. Этого человека ненавидел и боялся весь дом, такая это была редкая скотина. И предпринял страж порядка быстрые и решительные правоохранительные действия, и всем стало ясно, что нет, эти овощи всё ещё — имущество моряков, а Рудька — наглый вор. Сейчас уже не вспомнить, обращались ли тогда вообще к морякам за разъяснениями... Но суд — был, и получил 15-летний Рудя полгода колонии с последующим запретом на проживание в родной Москве.

Больше он в Москве никогда не жил, заезжал иногда родных проведать.

* * *

Я с вами, равный среди равных,

Я камнем стал, но я живу.

И вы, принявшие Москву

В наследство от сограждан ратных,

Вы, подарившие века мне,

Вы — все, кто будет после нас,

Не забывайте ни на час,

Что я смотрю на вас из камня.М. Максимов

...Мой дядя Женя очень хотел стать военным, офицером, и после 7 класса он поступил в специальную артиллерийскую школу. Во второй половине 30-х годов появились такие учебные заведения, которые готовили кадры для военных училищ, и было их на всю Москву, кажется, пять (а на весь Советский Союз — 16). Поступить в эту школу было трудно: туда был высокий конкурс, и требования к поступающим были высокие. Женя — поступил.

Когда началась война, Жене оставалось отучиться ещё год. В начале осени школа эвакуировалась в Анжеро-Судженск, а Женя заболел воспалением лёгких, тяжело, и остался в Москве, где уже тогда становилось голодновато. «Витамины нужны вашему сыну», — сказал бабушке врач. И бабушка всеми правдами-неправдами доставала свёклу, морковь...

Фотография 1941 г.

Зимой Женя, иногда — с маленькой сестрой, которую не с кем было оставить, ходил с Метростроевской улицы, как тогда называлась Остоженка, к матери, которая работала на Хамовническом валу — скалывала лёд на грузовой железной дороге, недалеко от Андреевского моста, и приносил ей что-нибудь поесть и попить. Ни о каком термосе, понятно, и речи не было: питьё наливалось в обычную стеклянную бутылку, которую Женя закутывал, как мог, шинелью (воспитанники артиллерийских школ носили форму) и нёс, прижимая к себе, чтобы сохранить тепло, насколько возможно. Бутылку не выбрасывали, а приносили обратно домой: посуда, вещь нужная.

Весной 1942 года Женя отправился в Анжеро-Судженск, в свою школу, а потом стал курсантом Томского артиллерийского училища, которое закончил уже в 1943 году, ускоренно: офицеры-артиллеристы очень нужны были фронту.

В конце мая или начале июня 1943 года Женя приехал в Москву, совсем ненадолго: формировались части для Курско-Орловского направления — Курской дуги. Немного времени у него было, и ему удалось повидаться с родными; когда пришли проводить его на вокзал, бабушка с удивлением сказала: «Смотри-ка, солдаты-то у тебя люди всё средних лет, гораздо старше тебя; как же ты будешь ими командовать?» «Что ты, мама, — успокоил её Женя, — наоборот, это очень хорошо; я уже знаю их, это опытные, надёжные люди».

Поезд пошёл, и Женина маленькая сестрёнка, Света, вдруг сказала почему-то: «Больше мы его не увидим». Она и сама не могла объяснить позже, почему и зачем она это сказала...

А потом, летом, в июле или начале августа, пришло письмо от Жениных однополчан. Он с несколькими товарищами пошёл в разведку: им, артиллеристам, нужна была схема немецких позиций для расчёта ведения огня. Схему эту они набросали, но, когда стали возвращаться, немцы обнаружили их и открыли огонь из миномётов. Отходить им пришлось по открытому полю, уже изрытому воронками; слыша вой летящей мины, они укрывались кто как мог. Женя прыгнул в воронку; выбора у него особенного не было, да и, сам артиллерист, он был уверен: дважды в одну воронку снаряд не ложится. Но ТА мина попала именно в ту воронку, где был он.

* * *

...Брат моего деда, Дмитрий, попадал в плен дважды.

Первый раз это случилось летом 1941 года, в его родной Молдавии, и захватили их в плен румыны.

Пленных переправили в Бессарабию, в концлагерь, и ничего хорошего их не ждало... но Дмитрию повезло: вскоре после того, как их привезли, — а их даже не пересчитали как следует; Дмитрий уверял, что это потому, что в плену он был у румын, а не у немцев — к изгороди, за которой сидели, стояли, лежали советские пленные, подошла молодая румынка с корзинкой яиц и попросила охранника продать ей, за эту вот корзинку яиц, одного из пленных для работы в хозяйстве: мужа у неё забрали в армию, а хозяйство большое, работы много. Охранник тут же сказал: «Договорились. Выбирай любого!» И она выбрала Дмитрия; может быть, ещё и потому, что был он молод, красив, «орёл-мужчина».

Где-то с неделю прожил Дмитрий у румынки. А потом — ушёл, переплыл Днестр и через некоторое время был уже у своих. И никто не стал клеить ему ярлык изменника Родины, а просто отправили его дальше воевать, как и прежде, в пехоте.

А второй раз попал он в плен в Венгрии, но не к венграм, а к немцам. Было это где-то в начале весны 1945 года. Уже все — и мы, и немцы — понимали, что война близится к концу. Но так получилось, что — довольно неожиданно для всех — рота, в которой был Дмитрий, оказалась в окружении и немцы предложили им сдаться. Боеприпасы подходили к концу, и бойцов осталось уже немного. И командир сказал, что те, кто боится и хочет жить, могут сдаться; он сам — не станет. И где-то, наверное, три четверти уцелевших солдат решили всё же сдаться: конец войны, что ж погибать? Дмитрий был в числе тех немногих, кто остался с командиром.

Сдавшиеся выходили на открытое место, на лужок. Немцы приказали складывать оружие в стороне и выходить на середину луга. И когда все, кто хотел сдаться, сложили оружие и вышли на свободное пространство, неожиданно тронулись и быстро пошли на них два стоявших до того на краю луга немецких танка, и сдавшиеся поняли, что брать их в плен никто не собирается. И их отказавшиеся сдаваться товарищи ничего уже не могли сделать, а просто смотрели, как бегают по лугу люди, пытаясь укрыться, и настигают и давят их танки, грохоча и разбрызгивая грязь и кровавые лоскутья...

Всё произошло очень быстро. Оставшиеся отстреливались до последнего патрона и были уверены, что и их ждёт та же участь. Но, как ни странно, ИХ немцы ни расстреливать, ни давить танками не стали, а отправили в Германию, в концлагерь.

Освободили их, кажется, через месяц или полтора и, кажется, американцы; «кажется» — потому что многие этот недолгий плен не пережили, а переживших уже не так и интересовало, кто именно их освободил. К тому же их быстро передали нашим.

Кстати, и после второго плена никто Дмитрия в изменники не записал.

* * *

...И сказал Господь:

— Эй, ключари,

Отворите ворота в Сад!

Отдаю приказ —

От зари до зари

В рай пропускать десант.

М. Анчаров

...Серёжа пришёл работать на Гознак после войны. Ему многому пришлось учиться, и учился он у моего деда. Серёжа деда очень уважал и называл своим учителем.

Когда он впервые появился у нас, родители, которые были заметно моложе его, хотели называть его по имени-отчеству: неудобно как-то — человек старшего поколения, ветеран войны... но Серёжа попросил называть его просто по имени — Серёжа. «Серёжа», и всё. Был это среднего роста крепкий человек, круглолицый, улыбчивый и доброжелательный, с очень ясными голубыми глазами, лет, наверное, пятидесяти.

Жил Серёжа где-то недалеко от нашей Остоженки (тогда она ещё называлась Метростроевской), и иногда, нечасто, заходил к нам посидеть с дедом, покалякать с ним, ну, и пропустить рюмочку-другую.

Серёжа обычно приходил к деду в выходной день или на праздник. И вот как-то раз зашёл он к нам в День Победы. Мы посмотрели на него и обомлели: у Серёжи вся грудь была в орденах и медалях, и все награды эти были — за войну. Такого никто почему-то не ожидал, кроме деда, который ничуть не удивился: знал об этом, наверное. С места в карьер расспрашивать, конечно, не стали... но позже, улучив момент, отец попросил Серёжу рассказать, за что эти медали.

— Можно, — ответил Серёжа, — только, Володя, тут и рассказывать особенно не о чем. Понимаешь, почти все они — за рейды по немецким тылам.

— Это как же?

— А вот как: собирают группу, ставят задачу — провести такую-то разведывательную или диверсионную операцию. И уходим мы, без документов и знаков различия, через линию фронта, или забрасывают нас в тыл к немцам, на несколько недель, а чаще — месяцев. Человек 10—15, иногда больше.

А возвращались из такого рейда обычно двое-трое из всей группы, и среди этих двоих-троих, всякий раз, — я. Пару раз второго притаскивал на себе. Случалось, и один возвращался...

А за операцию каждому вернувшемуся — всем троим, двоим... ну, или одному — награда: медаль, а то и орден. Вот эти мои награды, Володя...