РОДОВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

Аленичева Лариса Викторовна

ФБУ НЦПИ при Минюсте России

г. Москва

РОДОВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

Время… Память… Разные категории человеческого бытия. И всё же они взаимосвязаны.

Время уходит безвозвратно. Течёт как река, в которую нельзя войти дважды.

И только Память способна воскресить прошлое. Воскресить не только людей, но и время, в которое они жили. Не должны кануть в Лету их повседневная жизнь, культура, традиции, обычаи, их радости и печали, условия, в которых они жили, растили детей и внуков. Наша родовая неисчезающая историческая Память может воскресить их повседневную трудовую и ратную жизнь в годы тяжёлой, беспощадной войны с фашистской Германией.

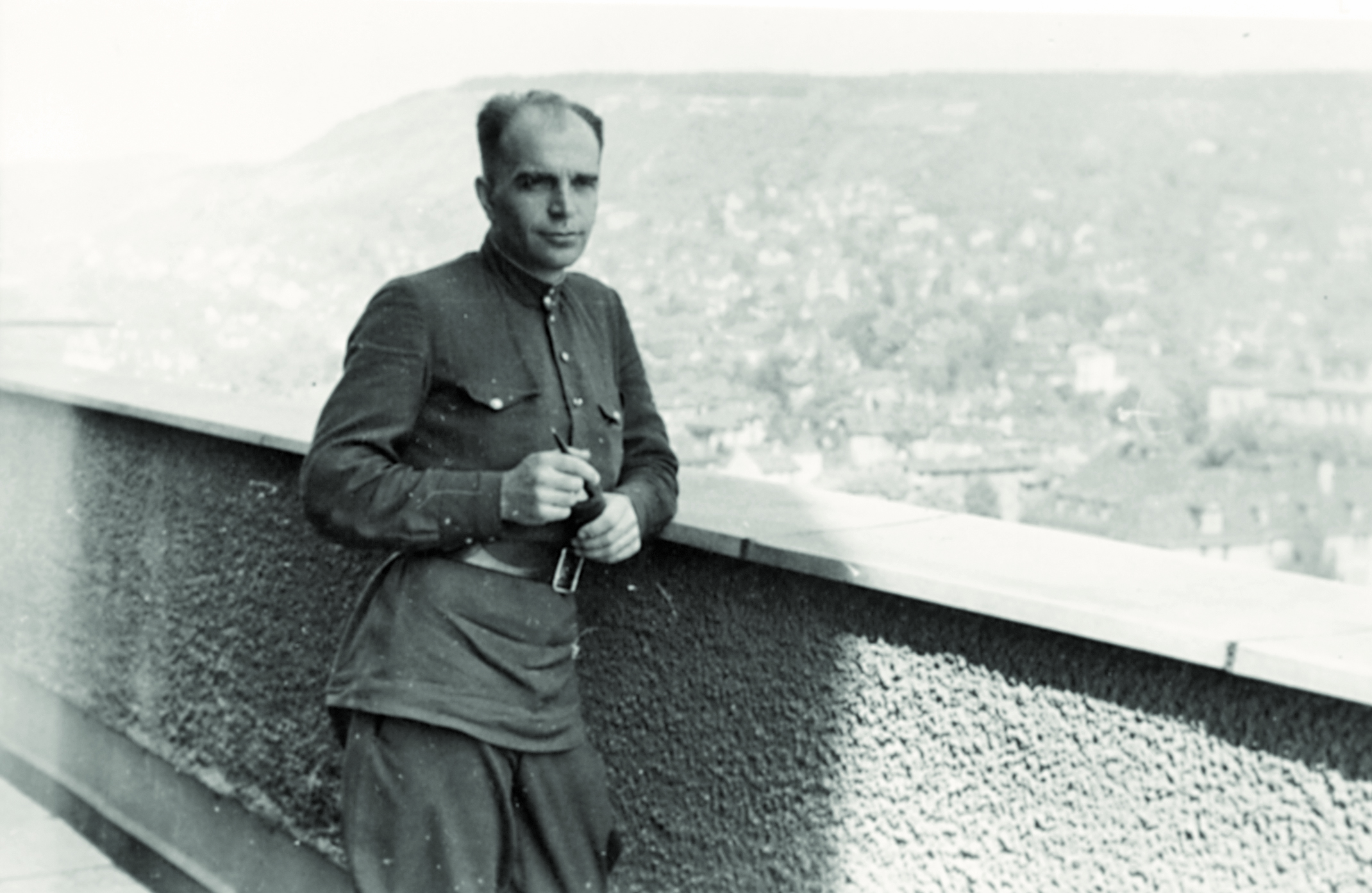

Мой дед Сергей Васильевич Аленичев (даты его жизни 15.09.1910 — 10.11.1997 гг.) родился в селе Пушкино Можайского района Московской области, в крестьянской семье. В начале 1930-х годов дед окончил школу ФЗУ, работал в Москве на предприятиях токарем (начинал работать на фабрике «Дукат»).

В 1932 году Аленичев поступил на промышленный факультет Академии бронетанковых войск ВАММ РККА (Всесоюзной академии механизации и моторизации Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Её историческая наследница — Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации).

В октябре 1935 года Сергей Васильевич окончил академию (5-й выпуск военных инженеров промфака ВАММ РККА им. тов. Сталина) и получил распределение на Харьковский тракторный завод, на котором работал до 1938 года.

Вернувшись в 1938 году в Москву, дедушка начал работать на Красногорском оптико-механическом заводе (сейчас — ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»), что на всю жизнь определило профиль его трудовой деятельности. В годы Великой Отечественной войны завод являлся крупным предприятием оптико-механического приборостроения, основным поставщиком фронту оптических прицелов для артиллерии, танков, минометов и стрелкового вооружения, наблюдательных приборов.

В сентябре 1941 года часть заводского оборудования и сотрудников была эвакуирована в Новосибирск для организации нового оптического производства. Дед принимал в этом непосредственное участие. С 1941 по 1946 годы С.В. Аленичев работал в Новосибирске на этом заводе в должности начальника цеха, в котором осуществлялась оптико-механическая сборка приборов для оборонной продукции, поставлявшейся на фронт.

Работа в годы войны на заводе в Новосибирске была большой школой в приобретении дедом и его соратниками знаний, опыта в работе, руководстве людьми, выработке новых идей усовершенствования производства оборонной продукции. Но самое главное, что работа, выполняемая им и его соратниками в годы войны, внесла огромный вклад в победу советских людей над фашистскими оккупантами. Ведь оптическое производство, являвшееся одним из основных производств на заводе, было необходимо для развития танкового и авиационного вооружения. Военная продукция — мощь нашей страны — плюс мужество и патриотизм советских людей есть основа полного разгрома фашистских войск в мае 1945 года.

Рассказывая о жизни и работе в Новосибирске в годы войны, дедушка мой вспоминал: «Зима 1941—1942 годов выдалась ранней и суровой. Морозы в декабре доходили до минус 40 градусов, а разгрузка эшелонов и транспортировка оборудования — в основном волоком, на металлических листах — производилась в самые сжатые сроки. Для размещения цехов городские власти предоставили нашему заводу помещения института железнодорожного транспорта, строительного института, техникума связи, а также несколько корпусов армейских казарм, конюшни, пограншколы и отдельные производственные цеха небольших артелей; все эти объекты находились в разных частях города. Некоторые детали, прежде чем попасть к месту сборки, преодолевали дистанцию до 50 километров. Позднее предприятию подчинили эвакуированный из Ленинграда в Ленинск-Кузнецкий стекловаренный завод, который всю войну снабжал предприятие оптическим стеклом, включая цветное стекло для светофильтров».

Сергей Васильевич также рассказывал, что из транспортных средств, которые в ту пору имелись на заводе, были только две легковушки и разбитый грузовик. Внутризаводские перевозки осуществлялись конной тягой, каждый цех имел телегу с конем. Сверхурочная работа лошадей строго запрещалась, тогда как люди в цехах работали по 12 и более часов, исключая несовершеннолетних. Те работали по восемь часов в три смены. Несмотря на то, что дед с семьёй (женой и дочерью — моими бабушкой и мамой) жили прямо на территории завода, он крайне редко появлялся дома. Приходилось даже ночевать на предприятии. А ночевать — это означало работать (иногда можно было поспать немного на месте, если повезёт), а порой и сдавать продукцию специально приезжавшей на завод комиссии. Она могла приехать в любое время дня и ночи. Вышестоящим руководством заводу в жёсткой форме давались указания по поводу количества и качества произведённой продукции, сдачи её в срок, отправки её на фронт, особенный акцент руководство делало на том, чтобы ни на йоту не допускать в продукции брак. Если комиссия находила какую-нибудь шероховатость или зазор, например, в детали, работники, руководители подвергались наказанию — вплоть до расстрела.

Дед вспоминал: «Когда завод приехал в Сибирь, огромные трудности возникли с обеспечением людей хоть каким-то жильем. Прибывших с заводом рабочих, ИТР и их семьи расселяли во всевозможные временные помещения, мало приспособленные для жилья, бараки, землянки, засыпушки. Те, кого подселили в частные дома, могли считать себя счастливцами. И тем не менее, невзирая на все трудности и неустроенность быта, с первых дней декабря наши заводчане приступили к выпуску крайне нужных фронту оптических приборов».

В издании «История промышленности Новосибирска. Второй фронт. 1941–1945», вышедшем к 60-летнему юбилею Победы, при описании истории завода № 69 им. В.И. Ленина и его работы в годы Великой Отечественной войны были приведены такие факты.

«На 20 декабря 1941 года произведено 500 орудийных прицелов, 525 минометных, 300 — танковой группы. Уже через полгода коллектив завода изготавливал продукции в два раза больше, чем в довоенное время». «К середине следующего, 1942 года завод № 69 стал передовым предприятием по производству оптико-механической продукции во всем Наркомате вооружений».

Чтобы помочь Красной Армии и приблизить разгром врага, работники завода готовы были отдать всё на нужды фронта, нередко отказывая себе в самом необходимом. С первых дней войны они начали вносить в фонд обороны деньги, золотые изделия, ценные вещи. Постановлением Бюро Новосибирского горкома ВКП(б) от 30 октября 1942 года трудящиеся Новосибирска, в том числе Завода имени Ленина, приняли шефство над 4-м гвардейским минометным полком «катюш», причем 24 установки были приобретены на сбережения работников завода и переданы 4-му дивизиону полка, который прошел с боями от Диканьки до Праги 9000 километров; одной из боевых машин этого дивизиона присвоено имя «Новосибирский комсомолец». В 1943 году по решению комитета комсомола завода молодые рабочие собрали 170 тысяч рублей и купили истребитель «ЯК».

В 1944 году за разработку и создание новых видов оптико-механической продукции орденом Ленина награждается директор завода А.С. Котляр, 206 работников завода за самоотверженный труд в годы войны удостоились высоких правительственных наград. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1945 года за успешное выполнение правительственных заданий по обеспечению фронта и за выдающиеся успехи в разработке, оснащении и выпуске для народного хозяйства страны точных оптических приборов завод имени Ленина награжден орденом Ленина. В газете «Труд» 11 июля 1945 года опубликовано письмо коллектива завода в Государственный Комитет Обороны, в котором, в частности, сказано: «Все правительственные задания по обеспечению оптическими приборами артиллерии и танковых войск Красной Армии коллективом нашего завода полностью выполнены… Завод выпустил за годы войны сверх плана на десятки миллионов рублей военных приборов, снизил себестоимость их на 45% и дал только за счёт внедрения рационализаторских предложений экономии на десятки миллионов рублей». В том же номере газеты опубликована благодарность коллективу завода Председателя ГКО И.В. Сталина. В 1945 году коллективу завода вручено на вечное хранение Красное знамя ЦК ВКП (б) и Государственного Комитета Обороны.

Великая Отечественная война обусловила всестороннее развитие артиллерии, особенно новых ее видов: зенитной, противотанковой, реактивной и самоходной. Общее количество артиллерийских орудий в ходе войны должно было резко возрасти. Значительное развитие получали танки, минометы, пулеметы. И все эти боевые средства нуждались в оптических приборах, обеспечивающих прицеливание оружия, а для танков прицелы должны были являться «глазами» экипажа.

Конструкторское бюро завода вело в период войны большую работу по созданию новых оптических приборов, которые осваивались в серийном производстве на заводе № 69. Завод не только создавал новые оптические приборы с лучшими тактико-техническими характеристиками, но и обеспечивал поставку фронту оптического вооружения в номенклатуре и количествах, превышающих плановые задания, в том числе: наблюдательные приборы (большая и артиллерийская стереотруба), минометные прицелы (МП-1, МПМ-44), танковые прицелы (ПТ-1, ПТ-4, ПТК-5, ТМФ, ТМФД, ТШ-1), визиры (ПГ, ЗВВ, ЗВГ), целую гамму стереодальномеров для оснащения зенитных батарей (ДЯ, ДЯ-1, ДЯ-4, ДЯ-5, ДЯ-6, ЗД).

В годы Великой Отечественной на заводе шла напряженная работа по применению неиспользованных резервов. Инженеры применили методы скоростного проектирования (одновременное проведение работ при создании новых изделий), что позволило вести подготовку производства в сроки, значительно опережающие установленные руководством завода. Группа технологов в контакте с конструкторами, переработав два узла изделия, освободила девять станков и сэкономила 20 тонн металла. На одном из участков сборка одного прибора требовала применения труда высококвалифицированных рабочих. Инженеры провели необходимую работу по расчленению операций, и сборку изделия начали производить малоквалифицированные рабочие. Выпускаемые заводом изделия непрерывно совершенствовались, с каждой новой моделью улучшались их тактико-технические характеристики. Применение метода скоростного проектирования, постоянное совершенствование технологических приёмов (литье под давлением, штамповка, применение пластмасс и др.), расчленение операций и организация поточных линий заметно снижали трудоемкость новых изделий и сокращали сроки их поставки фронту, экономилась рабочая сила и материалы.

Авторы издания «История промышленности Новосибирска», рассказывая о работе завода № 69 в годы Великой Отечественной войны, упоминают имя моего деда: «Велика заслуга в достигнутых успехах директора завода А.С. Котляра, главного инженера Д.Ф. Скаржинского, начальников цехов А.В. Земского, М.Н. Полосухина, С.В. Аленичева…». При чтении таких замечательных строк возникает чувство гордости за моего деда и его коллег, которые благодаря своему самоотверженному труду, таланту, мужеству навсегда вписали себя в великую историю не только данного завода, но и всей нашей страны, этого тяжёлого и при этом героического для неё периода времени и, конечно же, нашей Великой Победы.

После войны, в 1946 –1947 годах дедушка был командирован в Германию в составе группы инженеров, занимавшихся эвакуацией немецкого оптического оборудования заводов фирмы «Цейс», расположенных в городах Йена и Эрфурт.

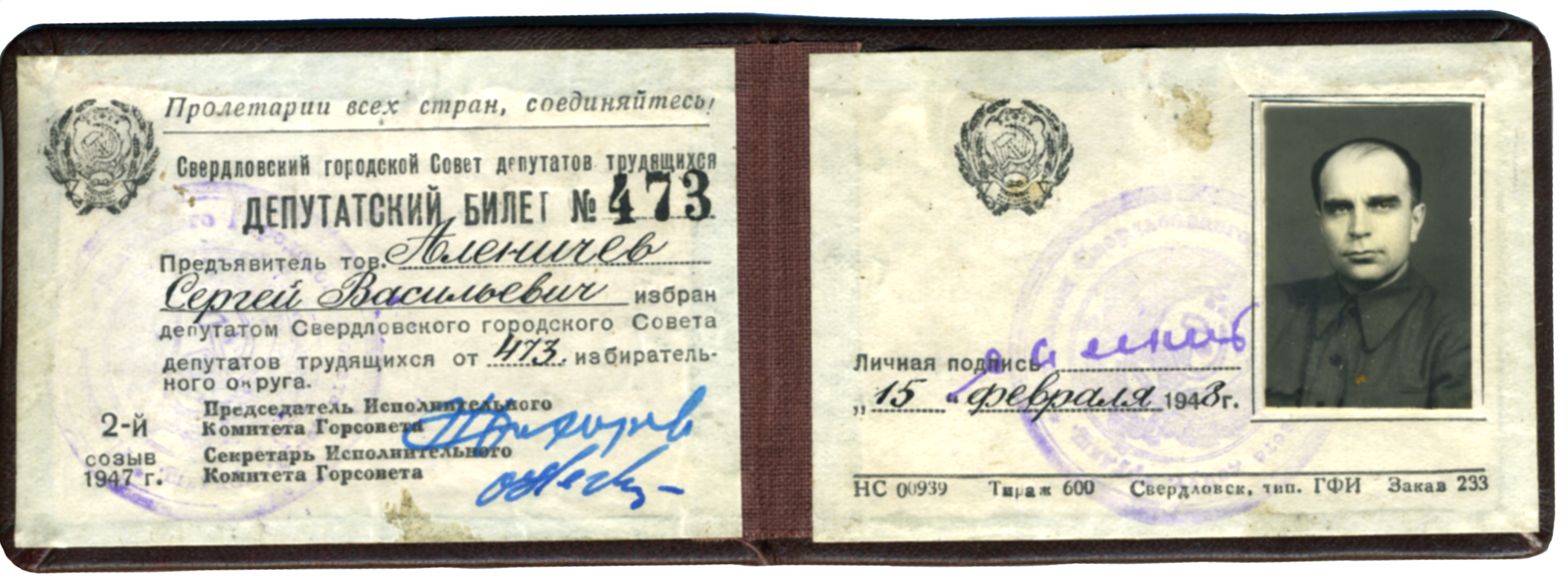

После успешного завершения этой командировки руководством Министерства вооружения СССР дед был рекомендован для работы в качестве директора военного завода в городе Свердловске. Наладив производство одного завода, он был назначен директором другого завода в том же Свердловске. В конце 1940-х годов был директором оборонного завода в городе Загорске Московской области.

С начала 1950-х годов С.В. Аленичев работал в Министерстве вооружения СССР, ставшем затем Министерством оборонной промышленности СССР, на должностях начальника главка, заместителя министра, был членом коллегии, с середины 1960-х до середины 1980-х годов прошлого века работал в должности начальника Управления внешних сношений этого министерства (управление было создано в 60-е годы с целью укрепления сотрудничества со странами СЭВ по вопросам, связанным с военной продукцией). В 1967 году, мой дед принимал участие во Всемирной выставке в Монреале (Канада) (ЭКСПО-67), руководя стендом оборонной продукции павильона СССР.

Дед имеет награды (ордена) от некоторых дружественных стран, входивших в СЭВ.

* * *

Теперь я хочу рассказать о других членах нашей семьи, которым в их лучшие молодые годы пришлось бросить мирную жизнь и на долгие годы посвятить себя воинским и трудовым делам в тяжелейших фронтовых и бытовых условиях.

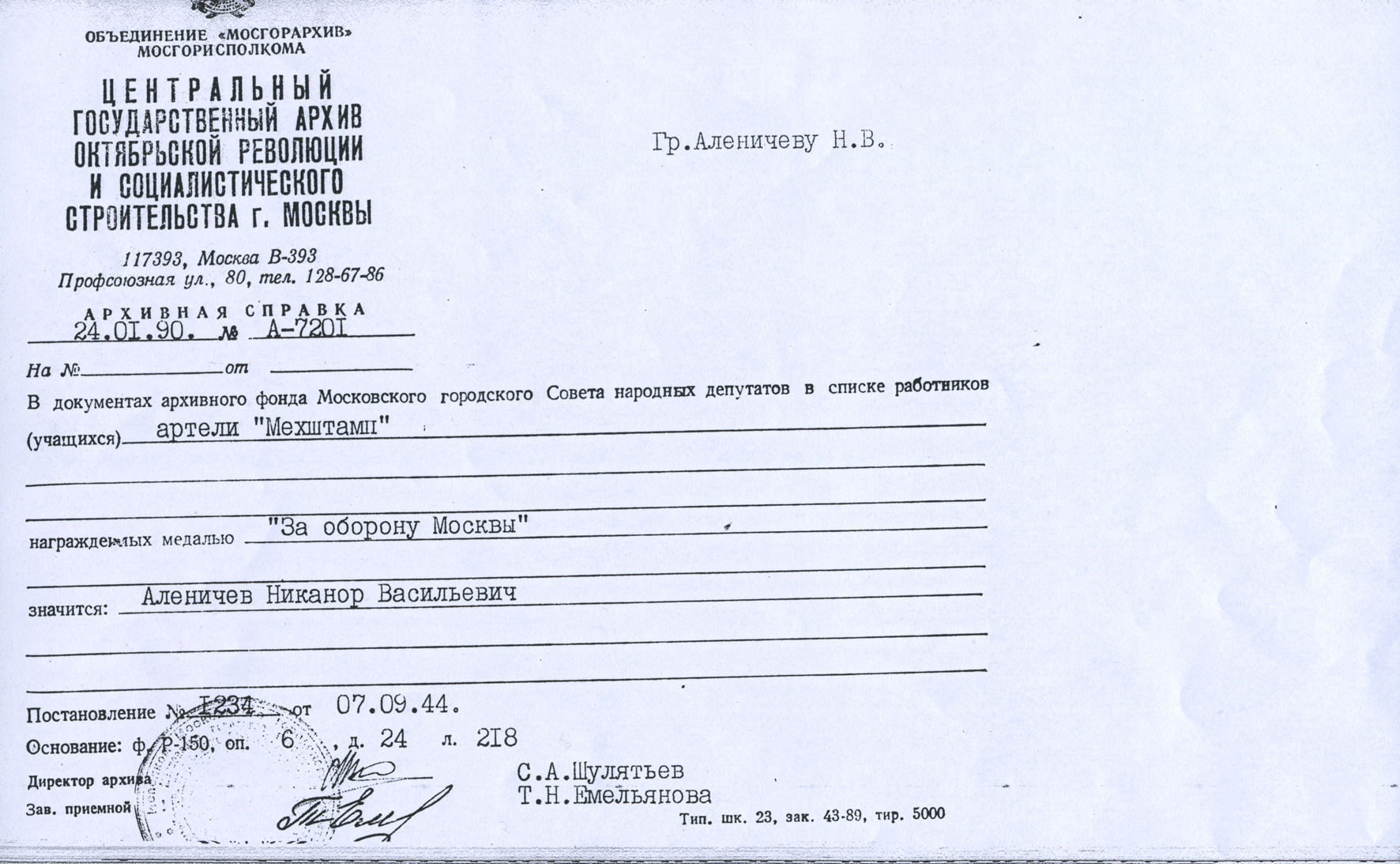

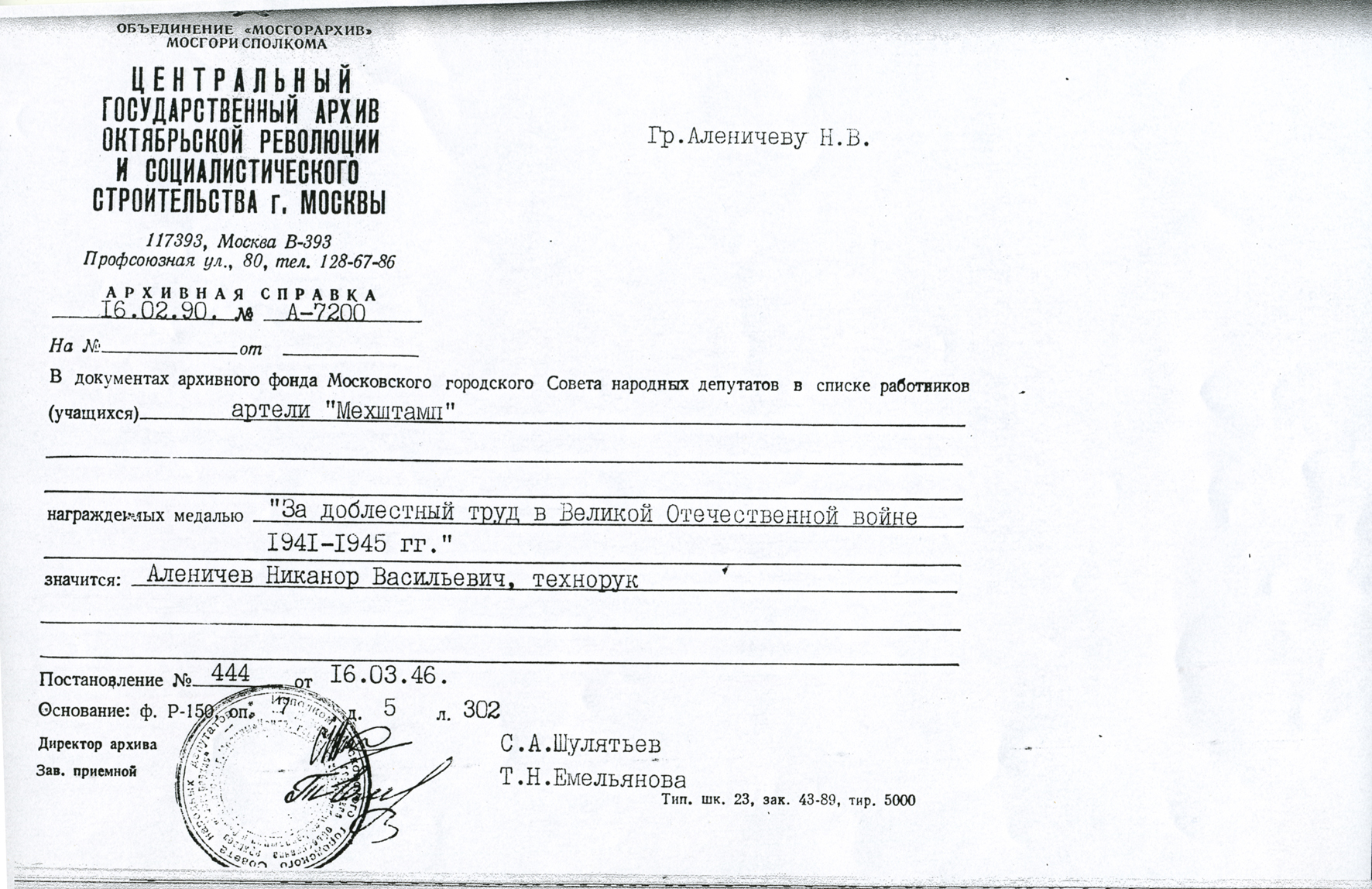

У моего дедушки был родной брат Никанор Васильевич Аленичев 1912 года рождения. Он окончил школу II ступени, служил в 1930-е годы в РККА и работал перед войной технологом в московской производственной артели «Мехштамп». Но пришла война. В первые же дни Великой Отечественной войны на московских предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях стали образовываться добровольные народные формирования по районному принципу. 4 июля 1941 года ГКО принял постановление, определившее порядок формирования, вооружения и оснащения ополченских дивизий Москвы, которые внесли свой вклад в оборону Москвы и будущую победу. Участником этого вклада был и Никанор Васильевич, который честно выполнял свой долг перед Родиной. Как непосредственный участник обороны Москвы он награждён медалью «За оборону Москвы».

После эвакуации части промышленных предприятий оставшиеся в Москве предприятия перешли на выпуск оборонной продукции. Доблестным и самоотверженным был труд рабочих и инженеров. Людей было мало, но военное производство наладили в самый короткий срок. Небольшие предприятия, ранее снабжавшие население товарами народного потребления (к таким относилась и производственная артель «Мехштамп»), теперь изготовляли для фронта противотанковые гранаты, взрыватели для боеприпасов и другую продукцию военного назначения.

Н.В. Аленичев во время войны работал технологом, техническим руководителем, председателем артели и своим трудом в этот период вносил свой вклад в обеспечение победы страны над фашистской Германией, за что и был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

* * *

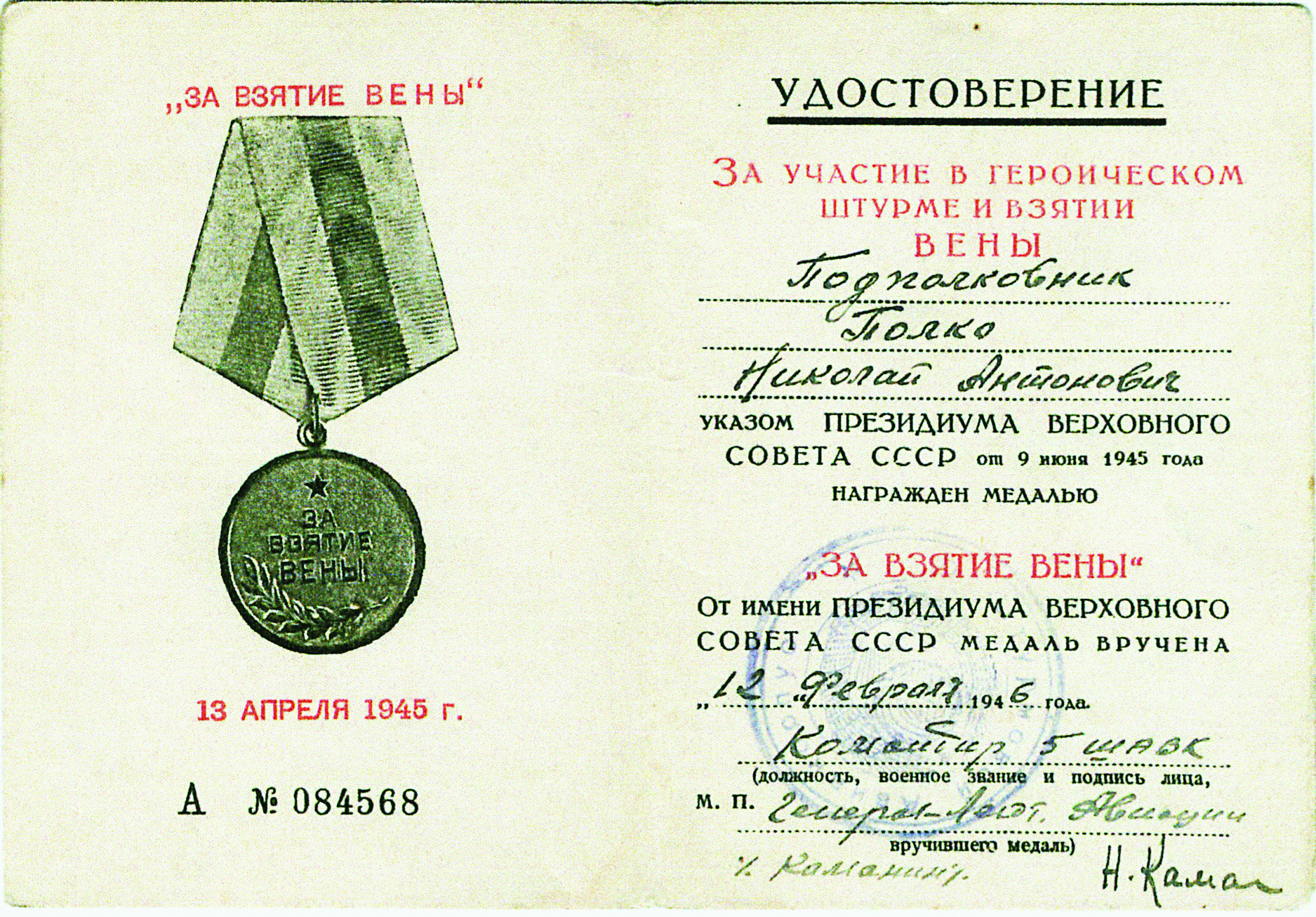

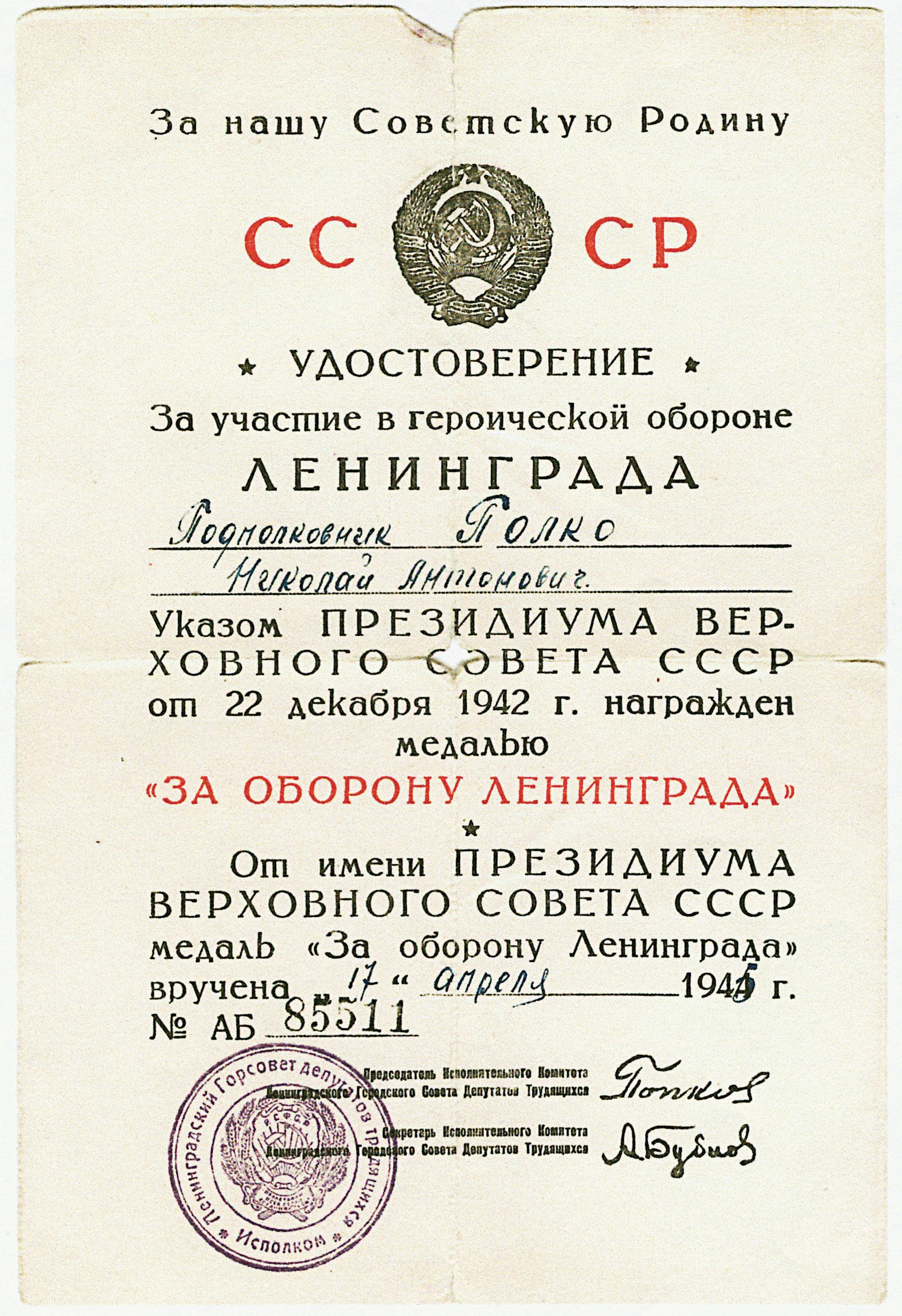

Ещё один мой родственник Николай Антонович Полко — участник Великой Отечественной войны с первых и до последних дней, полковник Советской Армии.

Весь жизненный путь Николая Антоновича, родившегося в 1907 году в крестьянской семье села Голубово Мясовской волости Островского уезда Псковской губернии, отражает этапы общественно-исторического состояния России. После нескольких лет учёбы в уездной школе, в 1926 году он окончил школу II ступени в уездном городе Острове, где вступил в комсомол. После окончания школы работал в этих же местах инструктором по ликвидации неграмотности, заведующим районо. В этом же районе вступил в члены Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

Николай был направлен на учёбу в высшее учебное заведение в Ленинград, по окончании которого был принят в аспирантуру. Однако когда муж его родной сестры Зинаиды Антоновны был арестован, первичная парторганизация исключила Николая Антоновича Полко из членов партии. Правда, через несколько месяцев районный комитет ВКП(б) восстановил его в партии, объявив выговор за притупление партийной бдительности. Этот сложный период в жизни Николай Антонович вспоминал с болью.

А потом началась война. Николай Антонович с первых её дней находился в рядах нашей армии. С июня 1941 года по октябрь 1941 года — на Ленинградском фронте (2-я авиационная дивизия); с октября того же года по март 1942 года — на Волховском фронте (77-й батальон аэродромного обслуживания; 2-я резервная авиационная группа и 278-я авиационная дивизия).

С марта 1943 года и до дня Победы проходил службу на 1-м и 2-м Украинских фронтах — в 5-м штурмовом авиационном Винницком Краснознаменном орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова корпусе, действовавшем при освобождении Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, которым командовал легендарный военачальник, Герой Советского Союза генерал Н.П. Каманин.

Николай Антонович Полко награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

После Отечественной войны полковник Советской Армии Николай Антонович Полко служил в местах, далёких от центра — в приграничных районах нашей великой страны: в 15-й Воздушной армии Прибалтийского военного округа, в 29-й Воздушной армии 336-й истребительной авиационной дивизии Северного военного округа.

Николай Антонович награждён Знаком «50 лет пребывания в КПСС». Это был честный человек, преданный Родине, отдавший лучшие годы своей жизни службе в Советской Армии в военные годы и в мирное время.

* * *

Другой наш родственник — участник Великой Отечественной войны Сергей Георгиевич Щипанов. Сергей Георгиевич служил на кораблях Северного флота с первых дней Великой Отечественной войны, охраняя морские границы нашей Родины, и за участие в военных действиях имеет правительственные награды: орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В послевоенное время он награждён медалями, посвящёнными 30-летию Советской Армии и Флота, 20-, 30- и 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 50-, 60- и 70-летию Вооружённых Сил СССР, 300-летию Российского Флота.

* * *

В нашей памяти особое место занимают празднования Дней Победы в 1970–1980-х годах, когда наша семья с утра ходила в Парк культуры им. Горького, где встречались ветераны войны. Это было очень торжественно, была гордость за наших родных «со слезами на глазах».

И всё это уже в прошлом, в истории. И в нашей памяти, в памяти потомков героев. В качестве иллюстрации представим фотографию их младшего потомка Алёны Аленичевой, которая сфотографирована на фоне семейного стенда, посвящённого нашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны.

Вот такая в нашей семье связь времен и поколений, и, почитая память о наших предках, мы, сегодняшние их потомки, говорим словами А.С. Пушкина: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости… неуважение к предкам есть первый признак безнравственности».