Время летит вперёд неумолимо, оставляя позади события, судьбы, факты

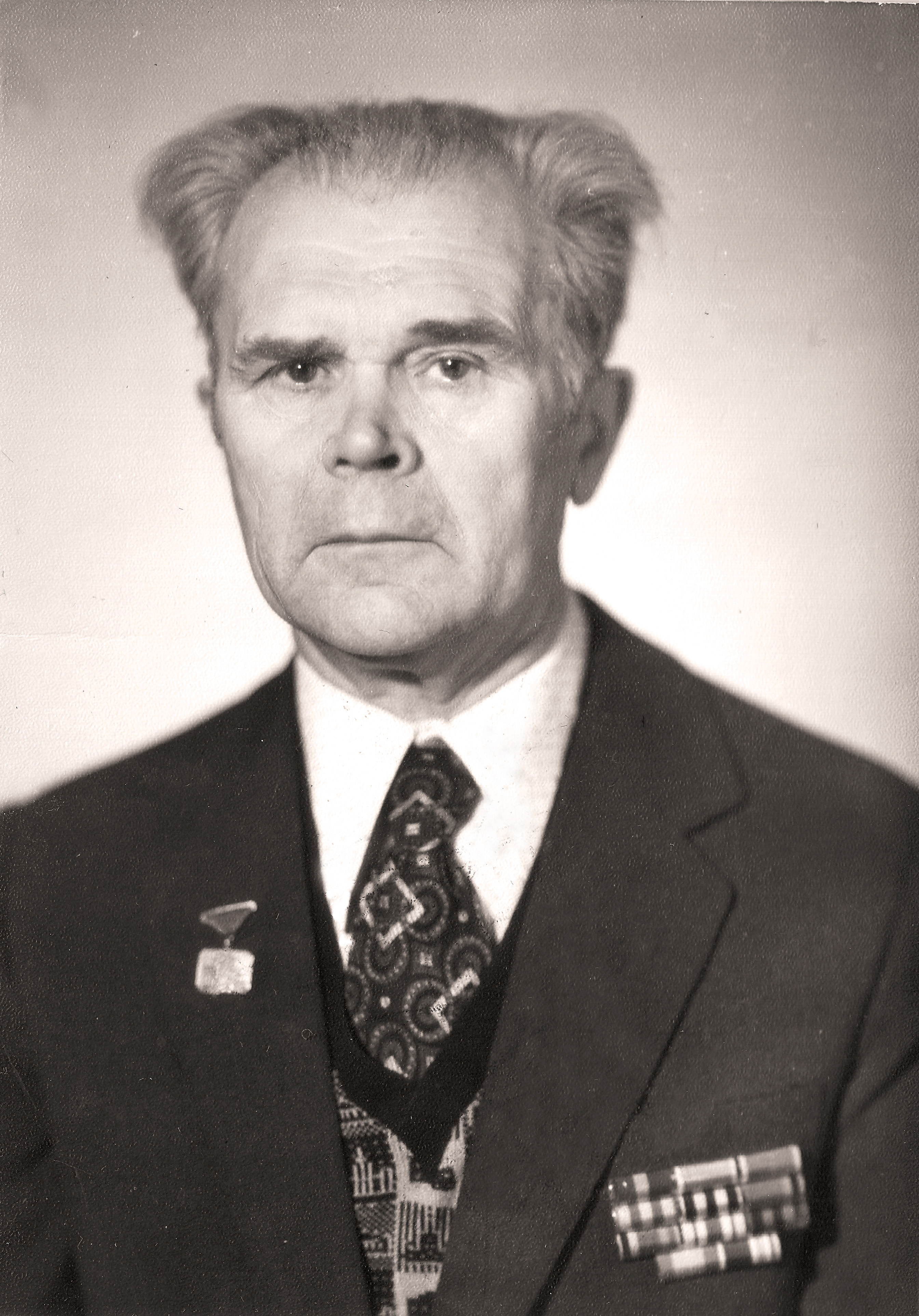

Марукевич Иван Иванович

ФБУ НЦПИ при Минюсте России

г. Москва

Время летит вперёд неумолимо, оставляя позади события, судьбы, факты. Сегодняшний день молниеносно превращается в историю. Но бывают события, которые растягивают или даже останавливают время. Люди помнят мельчайшие подробности из того, что с ними случилось, невзирая на ту огромную пропасть, которая отделяет их от врезавшихся в память событий по прошествии длительного времени. Так бывает во времена тяжёлых испытаний, когда отдельный человек или общество переживает большие опасности, стрессы, переломные моменты судьбы. Война в полной мере относится к таким событиям.

Рядом со мной долго жил человек, который прошёл Великую Отечественную войну от начала до конца, от первого до последнего дня. Мало того, для него война не закончилась 9 мая 1945 года. Рассказывал он о тех событиях очень редко и неохотно, но всегда подробно. И не любил повторять рассказанное. Мы видели, что о войне ему говорить тяжело, поэтому с расспросами никогда сами не лезли, но если он начинал рассказывать, слушали всегда внимательно. А о первой, самой тяжёлой половине той войны он почти ничего не рассказывал. Может быть, поэтому у тех, кто его слушал, сложилась скорее общая картина тех тяжёлых и страшных, драматических военных событий, а деталей осталось совсем мало.

Александр Михайлович Юшкевич, второй муж моей матери, был одним из тех миллионов советских людей, по детству, юности и молодости которых угрюмо прокатилось тяжёлое колесо нашей непростой истории первой половины ХХ века. Его родители, немолодые уже люди, спасаясь от ужасов первой мировой войны, вынуждены были бежать из изрытой окопами, стреляющей, взрывающейся и горящей, но родной Западной Белоруссии вглубь России, где не было военных действий. Он родился 16 апреля 1918 года в Костромской области и оказался самым младшим, тринадцатым ребёнком в обычной большой крестьянской семье. После окончания войны родители с маленьким Алесем вернулась в родные места, но не выдержали долгих скитаний и вскоре умерли один за другим. Так он стал круглым сиротой в два года. Дальше было тяжёлое голодное детство, батрачество и скитания по чужим людям в юности. Почти как у Чехова, работа в подмастерьях и обучение швейному ремеслу у толкового в портняжном деле поляка из Кракова, приехавшего на заработки в их места.

В 1939 году Западная Белоруссия стала территорией Советского Союза, и молодого Александра призвали в Красную Армию, в сапёрные войска. Там его учили строить мосты и наводить переправы. Службу до войны он вспоминал как хорошее и беззаботное время, когда тебя чему-то учат и не надо заботиться, как добыть пропитание и ночлег. Ему в какой-то степени повезло. К началу войны он стал вполне обученным и готовым к боевым действиям солдатом. Получил звание младшего сержанта, стал командиром отделения. Это, пожалуй, спасло ему жизнь. Однажды, уже во второй половине войны, когда наши войска наступали, при форсировании очередной водной преграды к нему подбежал разъярённый майор и потребовал немедленно подправить оставленную впопыхах фашистами переправу для быстрого продвижения наших войск. Младший сержант бросился было сам выполнять приказ, но потом понял, что всем отделением будет быстрее. Построил бойцов, поставил задачу, распределил обязанности. Двое солдат пошли делать то, что он хотел предпринять сам сразу же после разговора с майором, и подорвались на заложенной врагами мине…

Судьба хранила его за тяжёлое сиротское детство. Он не попал в плен, не был контужен, хотя пуля его всё-таки задела. В буквальном смысле. На левом боку была царапина. Пуля прошла даже не навылет, а вскользь. Такая вот память о войне на всю оставшуюся жизнь. Как многие прошедшие войну от первого до последнего дня он имел боевые награды. Более десятка медалей и орден Красной Звезды. Про орден он однажды рассказал честно и с юмором. Дело было во второй половине войны, летом, недалеко от передовой. Он и один его сослуживец возвращались по лесу с задания в расположение своей части. Вдруг кусты зашевелились, и оттуда вышла группа немецких солдат с поднятыми вверх руками. Наши бойцы сначала сильно испугались, но потом всё же отконвоировали немцев куда следует. Всего сдавшихся в плен было тридцать два, среди них оказалось несколько офицеров, обладавших полезной для нашего командования информацией. За это Александр Михайлович был представлен к высокой награде.

9 мая 1945 года, когда вся страна шумела, гудела, плясала, радовалась, плакала и салютовала победе, воинская часть, в которой служил Александр Михайлович, направлялась по железной дороге на восток, чтобы там поскорее закончить другую войну. Из того, что он рассказывал про службу в Манчжурии, у меня осталось в памяти, что там было очень жарко днём, холодно ночью, всегда хотелось пить, раны у бойцов, даже мелкие, долго и болезненно заживали. А всё остальное — как обычно: мосты, переправы, понтоны, плоты. И только поздней осенью 1945 года была демобилизация, долгий путь через всю страну в родные места, остановка ненадолго в Москве у старшей сестры. И непонятно, каким ветром занесло его в Большой театр, в Художественные мастерские. Там он кому-то продемонстрировал своё ремесло портного, которому до войны его научил тот поляк из Кракова. В мастерских были поражены техникой его ручного шитья и предложили работу в цехе, где шили костюмы для спектаклей. Оказалось, что поляк долго работал в Италии, в какой-то очень солидной и известной мастерской и, видимо, оказался хорошим учителем, а обучаемый прилежным учеником, и все навыки, умения и приёмы, которые ему показывали и преподавали, усвоил правильно.