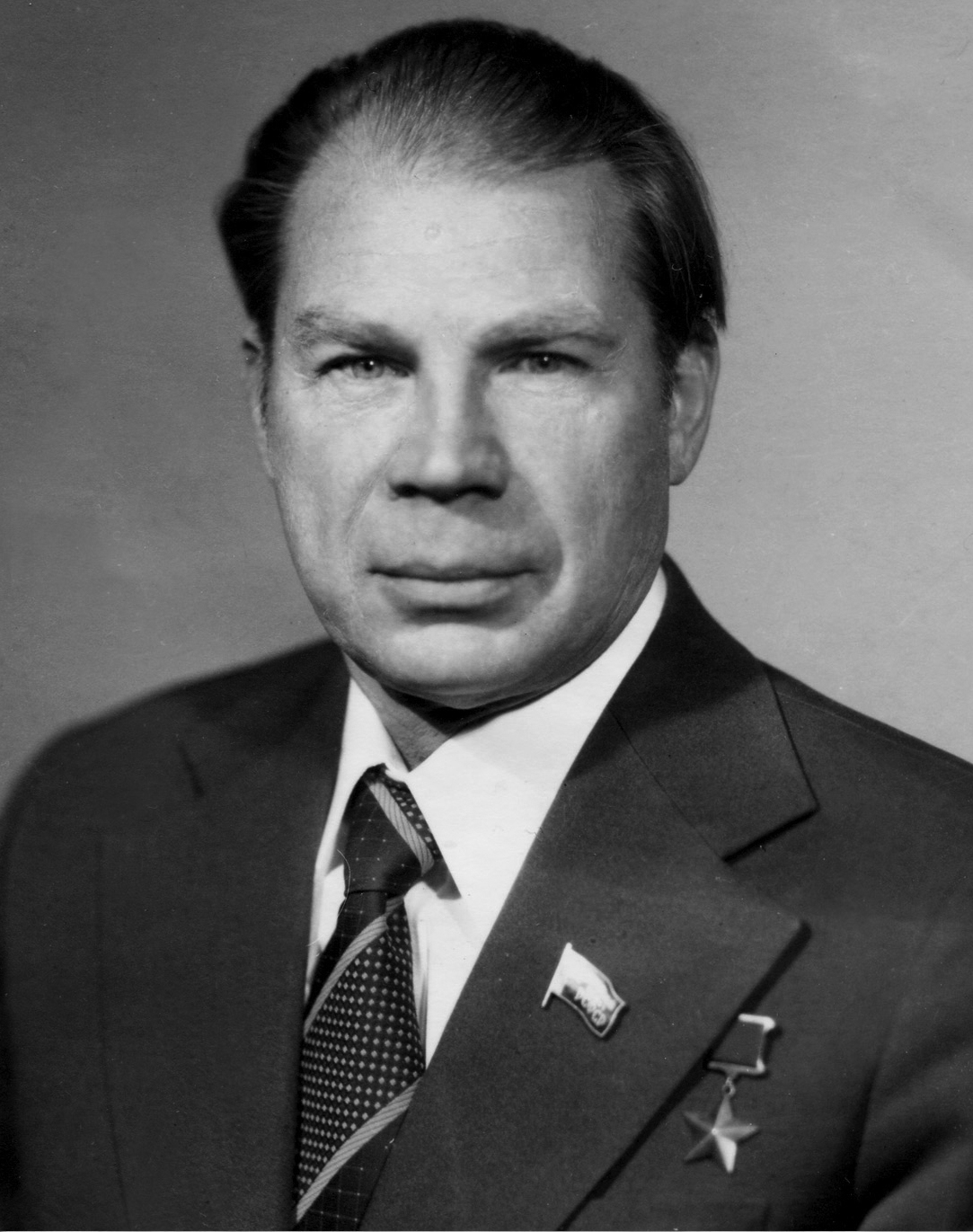

Кравцов Борис Васильевич

г. Москва

Борис Васильевич Кравцов

Борис Васильевич Кравцов родился 28 декабря 1922 г. в Москве. Окончание школы пришлось на 21 июня 1941 г. Б.В. Кравцов дежурил на крышах домов, сбрасывал «зажигалки», гасил пожары.

В августе 1941 г. поступил в Одесское артиллерийское училище, вскоре эвакуированное в Свердловскую область в Сухой Лог. Через восемь месяцев лейтенантом он был отправлен в действующую армию.

На фронт прибыл в должности командира вычислительного взвода артиллерийского полка 300-й стрелковой дивизии, оборонявшей Сталинград. Здесь 19-летний лейтенант принял боевое крещение.

В последующем в составе 60-й гвардейской стрелковой дивизии ст. лейтенант Кравцов освобождал города и села Украины, дошел до Днепра, где совершил героический подвиг. Перед форсированием Днепра начальник разведки артдивизиона Б.В. Кравцов вместе с десантниками и возглавляемой им группой артиллеристов-разведчиков был направлен на остров Хортица с задачей корректировать огонь артиллерии дивизии. Внезапным броском бойцы захватили вражеский блиндаж, установили связь с левым берегом. Корректируя огонь нашей артиллерии, бойцы Б.В. Кравцова вместе с тем отбивали неоднократные атаки немцев, пытавшихся вернуть выгодный плацдарм. Фашистам удалось прорваться сквозь заградительный огонь и подойти вплотную к блиндажу артиллеристов-разведчиков. В создавшейся критической боевой ситуации Кравцов принял решение вызвать огонь нашей артиллерии на себя. В этом бою он был тяжело ранен, но боевая задача была успешно выполнена. Вскоре прибыло подкрепление, и остров был очищен от противника.

За проявленное мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 г. Б.В. Кравцову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Б.В. Кравцов награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны, Дружбы народов, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Украины», «За освобождение Запорожья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Б.В. Кравцов – Министр юстиции СССР (1984–1989 гг.). Прокурор РСФСР (1971–1984 гг.).

Государственный советник юстиции 1-го класса. Заслуженный юрист РСФСР. Почетный работник юстиции России. Почетный работник Прокуратуры России.

_______________________________________________________________________________________________

Кравцов Борис Васильевич – государственный советник юстиции 1-го класса, Заслуженный юрист РСФСР, Герой Советского Союза, вице-президент Международного фонда защиты человеческого достоинства и безопасности, председатель Попечительского совета Фонда помощи осужденным и освобожденным из мест лишения свободы «Лишение свободы без унижения».

Родился 28 декабря 1922 г. в Москве.

11 августа 1941 г. Борис Кравцов уехал на Урал, где до октября являлся курсантом саперного батальона, расквартированного в городе Чебаркуль Челябинской области. В октябре последовало направление в Одесское артиллерийское училище, эвакуированное в то время в город Сухой Лог Свердловской области. По окончании училища в звании лейтенанта был направлен на Юго-Западный фронт.

Военную службу проходил сначала в должности командира взвода топографической разведки 2-го дивизиона 822-го артиллерийского полка 300-й стрелковой дивизии. С июля 1942 года в той же должности воевал во 2-м дивизионе 846-го артиллерийского полка 278-й стрелковой дивизии. В 1943 г. в звании гвардии старшего лейтенанта назначен на должность начальника разведки 2-го дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии. Принимал участие в оборонительных боях на Харьковском направлении, в обороне Сталинграда, окружении 6-й немецкой армии, в освобождении Павлограда

(за что дивизии было присвоено наименование Павлоградской), города Запорожье.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра в октябре 1943 г., удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1944 г. капитан Кравцов вынужден был уволиться из армии по ранению.

В 1945 г. он поступил в Московскую юридическую школу, а по ее окончании – во Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ). Во время учебы в институте работал судьей, а с 1950 г. – в аппарате Министерства юстиции СССР в должности старшего инспектора-ревизора, тогда же был избран секретарем парткома Министерства юстиции СССР. С ноября 1955 г. – инструктор отдела административных органов ЦК КПСС.

28 января 1960 г. Борис Кравцов назначен первым заместителем Прокурора РСФСР, а в январе 1971 г. – Прокурором РСФСР.

В апреле 1984 г. Борис Кравцов назначен на должность Министра юстиции СССР и избран депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва.

В 1990 году Борис Васильевич избирается членом правления Клуба Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы; с 1993 года – вице-президент Российской ассоциации Героев.

Является автором более ста публикаций в журналах «Советское государственное право», «Социалистическая законность», «Советская юстиция», «Огонек», «Ветеран» и других.

Борис Васильевич Кравцов награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны

I степени, Дружбы народов, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Украины», «За освобождение Запорожья», «За победу над Германией», Анатолия Кони, «За усердие». Почетный работник прокуратуры, почетный работник юстиции, почетный гражданин городов Каменск и Дербент. Действительный член Академии военно-исторических наук. Автор книги «Записки Прокурора республики».

О Борисе Васильевиче Кравцове

Нет столетия в жизни человечества, которое бы не принесло людям радости или горя, не было бы отмечено успехами или разочарованиями. И в древней, и в новейшей истории каждое столетие оставило свой след.

Вторая мировая война имела колоссальные последствия и оставила глубокий след во всемирной истории. Для Советского Союза последствия Великой Отечественной войны были особенно огромны. Не морозы и не обширные пространства нашей Родины победили Гитлера: его победило сопротивление русского и других советских народов.

Все народы СССР отстояли свое право на независимое национальное суще-ствование, сделали это с такой неукротимой волей к победе, с таким истинным, презирающим всякую шумиху героизмом, с таким подъемом духа, как никакой другой народ в мире. Другие страны, несмотря на огромную помощь финансовых и промышленных воротил, не могли все-таки самостоятельно избавиться от Гитлера и его приспешников.

Поистине народная война 1941–1945 годов сказалась в героизме наших солдат на полях битв с фашистами, сказалась в вооруженных выступлениях партизан против завоевателей, в успешных усилиях простых людей противостоять армии оккупантов. Победа в Великой Отечественной вызвала столько справедливой гордости, столько уверенности в себе.

11 августа 1941 года я получил повестку из военкомата: предлагалось быть на сборном пункте у Белорусского вокзала. На привокзальной площади шумно, много людей. В основном молодежь призывного возраста и провожавшие их родители, а точнее, родительницы. Для прощальных разговоров времени не было. Только успел я найти свою группу, как последовала команда: «По машинам!». Грузовики, специально оборудованные для перевозки людей, повезли нас к месту посадки в эшелон.

Никто толком не знал, куда нас повезут по железной дороге. Но большинство склонялось к тому, что раз едем от Белорусского вокзала, значит, на запад, на фронт.

В товарном вагоне с дощатыми в два яруса полками для спанья разместилось человек тридцать пять. Все москвичи, вчерашние десятиклассники. Через несколько дней эшелон разгружался на станции Чебаркуль в Челябинской области. Здесь располагались большие военные лагеря.

Два месяца мы были курсантами отдельного 910-го учебного саперного батальона. Жили в землянках, затем построили большие шалаши, накрыли их еловыми лапами, на лапах и спали. Условия были нелегкие: с утра до вечера земляные и строительные работы, военная подготовка – теория и практика. При серьезной физической нагрузке питание было довольно скудным, однообразным – щи да каша. Тем не менее я не помню случая, чтобы кто-то из курсантов пытался уклониться от работы. Почти не было среди нас и больных.

Иногда вечером, когда весь взвод собирался в шалаше, дружно пели песни: «По морям, по волнам...», «А море бурное шумело и ревело...» и другие. Вдохновляли нас и песни, которые звучали по радио. Конечно, «Вставай, страна огромная...», «Иди, любимый мой, иди, родной...» и другие. Радовала красивая уральская природа, огромное чистое озеро с прозрачной холодной водой.

В конце сентября в расположение батальона прибыла специальная военная комиссия, и за несколько дней все курсанты были распределены по различным военным училищам и школам. Те, кто имел полное среднее образование, получали направления в артиллерийские училища. Кто был без среднего образования, направлялся в пехотные училища, авиатехнические школы и т. д.

Я попал в Одесское артиллерийское училище имени М.В. Фрунзе, которое находилось в то время в городе Сухой Лог Свердловской области.

По прибытии к месту учебы нас разместили в казарме-бараке. Вдоль длинных стен стояли двухъярусные кровати с заправленными постелями. У каждого курсанта была тумбочка. Сразу выдали курсантское обмундирование, гимнастерки были с красивыми артиллерийскими петлицами.

После принятия в торжественной обстановке присяги за каждым курсантом была закреплена винтовка. Вся обстановка в училище разительно отличалась от того, что мы испытали в саперном батальоне. Здесь чувствовался порядок во всем. Особенно впечатляла чистая и светлая столовая.

С офицеров училища хотелось брать пример – все как на подбор симпатичные, стройные, в хорошо подогнанном обмундировании. Именно таким предстал и командир нашего второго взвода батареи топографической разведки лейтенант Рыков. При первой же встрече лейтенант подробно рассказал, что обучение, рассчитанное на три года, мы должны пройти за семь–восемь месяцев. Девизом обучения является эпиграф к «Правилам стрельбы наземной артиллерии» (основной документ артиллерии РККА): «Быть хорошим артиллеристом, особенно артиллерийским командиром, означает быть всесторонне образованным человеком. Ни один род войск не требует такого ума, воли, мужества и культуры, как артиллерия». Лейтенант рассказал, что в составе училища имеются три дивизиона, из которых два готовят артиллеристов-огневиков и один дивизион артиллерийской инструментальной разведки (АИР), в его состав входит и наша батарея топографической разведки.

И еще он добавил, что АИР-дивизион готовит офицеров наивысшей квалификации. Эти слова еще больше прибавили нам оптимизма и гордости.

Обучаясь в училище, я пришел к выводу, что в широком смысле в армии хорошо тогда, когда в ней лучше, чем на какой-либо другой работе, – может быть, даже лучше, чем дома. К сожалению, времена меняются. И чтобы в настоящее время изменить отношение к армии и положение в ней, нужно изменить обстоятельства, армия должна быть привлекательной.

Сразу же, с ходу началась учеба: строевая и физическая подготовка, арттренажи, занятия по тактике, марш-броски, изучение оружия и боевой техники, уставов, военной топографии, других предметов. В то время, как известно, жизнь, быт и обучение войск были максимально приближены к боевым условиям.

Учились курсанты добросовестно, жадно. Дисциплина и исполнительность были высочайшими. Понимали: война не потерпит недоучек.

В казармах училища и классах было холодно, поэтому на занятиях курсанты сидели в шинелях. Уральские морозы зимой 1941–1942 годов на редкость были очень чувствительными. Постоянно напоминал о себе и голодный желудок. Тем не менее занятия по большинству предметов проходили для нас интересно

В связи с этим на грустные раздумья наводит показанный в январе 2005 года телесериал «Курсанты». Для меня совершенно очевидно, что в сериале представлены надуманно-лживые сцены, которые никак не соответствуют действительности того времени. В офицерской среде, особенно от выпускников военных училищ, я никогда не слышал о том, чтобы что-то похожее на показанное в сериале имело место в процессе их обучения в училищах.

...Шел апрель 1942 года. Позади десять месяцев жесточайших сражений совет-ских войск с немецко-фашистскими захватчиками. Завершилась битва под Москвой, развеявшая миф о непобедимости гитлеровской армии. Нам, курсантам училища, был показан документальный фильм о сражении под Москвой. Настрой у всех был боевой. В один из тех апрельских дней выпускников училища собрали в городском клубе. Как только начальник училища генерал-майор Краснопольский произнес слова «Приказ Верховного главнокомандующего», в зале воцарилась тишина.

В Приказе говорилось о присвоении воинского звания лейтенанта или младшего лейтенанта – в зависимости от результатов учебы – и указывалось, на какой фронт направляется та или иная группа выпускников. Я попал в группу лейтенантов, которая направлялась на Юго-Западный фронт. В штабе 38-й армии мне сказали, что служить буду в 300-й стрелковой дивизии – командиром взвода топографической разведки артиллерийского дивизиона.

До штаба дивизии, державшей оборону в районе украинского села Новый Бурлук, я шел пешком. Весна была в разгаре – густо зеленела у дороги трава, алели полевые цветы, на яблонях появилась завязь. Тихо и тепло вокруг. И, казалось, нет никакой войны. В лесу, где располагался штаб дивизиона, тоже тишина. Правда, порой неподалеку раздавались одиночные выстрелы и короткие пулеметные очереди. Командир дивизиона капитан Бондарь и комиссар Родин приняли меня доброжелательно.

К вечеру, приняв свой взвод, я уже отправился разведывать цели на переднем крае противника. 12 мая в 6.30 на нашем участке началась часовая артиллерийская подготовка: готовилось крупное наступление советских войск. Как только орудия и минометы умолкли, пошли в атаку стрелковые подразделения при поддержке танков. Вскоре, однако, людей прижал к земле плотный артиллерийский огонь противника. Насыщенность огневыми средствами у врага на этом участке оказалась очень большой. Тем не менее в течение 19-го и 20 мая дивизия продолжала наступление...

…О лете 1942 года остались весьма грустные воспоминания. До сих пор перед моим взглядом серые от пыли лица, воспаленные от недосыпания глаза. Часто меняем направление движения, прячемся, услышав гул моторов. Случалось, попадали в засаду. Немцы открывали довольно плотный минометный и пулеметный огонь. Были убитые и раненые. Однако противник (видимо, небольшая разведгруппа или десант) нас не преследовал и, я полагаю, огонь вел скорее для того, чтобы посеять панику.

Наступил день, когда перед нами заблестела река Дон.

Ставка Верховного главнокомандования предприняла решительные меры по стабилизации положения на юге страны. Тогда же был образован новый, Сталинградский фронт. Помимо общевойсковых и танковых соединений, в него вошли и уцелевшие части нашей 38-й армии. Был осуществлен ряд других организационно-структурных мероприятий. К примеру, 278-я стрелковая дивизия, которая сражалась на Купянском направлении и понесла большие потери, пополнилась за счет нашей, еще более обескровленной 300-й дивизии.

Наш артиллерийский полк, заняв боевые порядки в районе хутора Ластушенский, поддерживал огнем действия стрелковых подразделений, удерживавших плацдарм на правом берегу Дона, чтобы не допустить форсирования гитлеровцами реки и не дать им продвинуться к Сталинграду.

Настроение бойцов поднялось, понимали, что располагались основательно.

А вскоре это было подтверждено известным приказом наркома обороны № 227 от 28 июля 1942 года, категорически потребовавшим: «Ни шагу назад!».

По своему характеру этот документ являлся нормативно-правовым актом.

В приказе перечислялись меры по укреплению боевого духа, дисциплины, подчеркивалась необходимость борьбы с трусостью, паникерством. Командирам и политработникам ставилась задача: обеспечить резкий перелом в ходе войны…

…Дальнейшим наступательным действиям серьезно мешали вражеские войска, засевшие на острове Хортица. Гитлеровцы имели здесь сильные укрепления, которые предстояло брать, форсируя глубоководный в своем нижнем течении Днепр. Эта задача стояла перед подразделениями 60-й гвардейской стрелковой дивизии.

В штабе командир дивизиона сразу поставил задачу: «Приказано форсировать Днепр, произвести высадку на Хортицу. Ты с группой разведчиков и радистом пойдешь вместе со штурмовым батальоном. Будешь корректировать огонь артиллерии». Командир дивизиона понимал, на что идут разведчики, и, будто извиняясь, добавил: «Мы поддержим вас. Дай только координаты».

Форсирование Днепра и штурм острова Хортица – незабываемые эпизоды для участников тех событий. Сколько молодых парней, плывущих к берегам Хортицы, поглотили воды Днепра! Каждый из нас понимал: выжить может быть один шанс из ста. Но приказ есть приказ. Его надо беспрекословно выполнять. Советские воины выполняли такие приказы не из страха быть наказанными за неисполнение, а по зову чести, долга и ответственности перед Отечеством.

В ночь на 25 октября 1943 года десантники скрытно сосредоточились на исходных рубежах. Отплыли на остров на понтонах в полной темноте. Тут наш понтон сел на мель. Случайно выпущенная ракета осветила нас. Молчаливый доселе берег превратился в ад. Стрекот пулеметов, разрывы снарядов и мин создали для десантников почти непроходимую огненную стену.

Противник, впрочем, опоздал: десантники бросились в воду и, поднимая над головой оружие, средства связи, другое имущество, устремились к берегу вброд. Замыкающие отряды десантников еще преодолевали кипящую от разрывов реку, а на берегу уже гремело многоголосое русское «Ура!». Немцы не выдержали яростного натиска гвардейцев, отступили в глубь Хортицы.

Фашисты повели по позициям десантников шквальный минометный и пулеметный огонь. В условиях непроглядной октябрьской ночи трудно было определить направление контратаки противника. Мы понимали, что враг постарается во что бы то ни стало сбросить смельчаков в Днепр.

Всю ночь пришлось корректировать огонь левобережных батарей, помогая пехоте отбивать наседающего противника. Всю ночь в эфире звучали команды: «Ориентир три, два снаряда, огонь! Прицел меньше два, огонь! Шесть снарядов, беглый огонь!». И так до рассвета.

За ночь пехотинцы восемь атак отбили. Мы были в блиндаже: радист возле рации, я у входа, чтобы наблюдать, где разрываются наши снаряды. «Огонька, огонька добавьте!», – просил я берег, и они добавляли. Враг нес от работы наших батарей большие потери. На рассвете фашисты бросились в атаку в очередной раз. Очевидно, немцы засекли рацию: на полуразрушенный блиндаж обрушился минометный шквал. Вражеские автоматчики прорвались сквозь заградительный огонь, наш правый фланг был смят. Патронов у нас почти не оставалось.

И вот уже доносятся крики: «Рус, рус, сдавайс! Рус капут!». Мы понимаем, что сейчас с нами будет покончено: мы окружены, патронов нет. Тут мы заметили ползущих к блиндажу фашистов. Решение возникло мгновенно. «Вызываю огонь на себя! Цель – наш НП!», – прокричал я радисту. А по накату уже топали тяжелые сапоги. Наступали тягостные минуты: поняли или нет нас там, на левом берегу, выполнят ли нашу просьбу? Тревожную мысль прервал оглушительный взрыв гранаты в проходе в блиндаж. В тот же миг ощутил острую боль в левом плече, подумал: только бы кость не задело! Увидев разбитую рацию, успокоил себя: а какая, собственно, разница…

В этот миг мы услышали знакомый нарастающий свист. Стреляли наши! Два снаряда разорвались в нескольких метрах, третий попал в край бревен блиндажа. Поплыл, посыпался песок, рухнула крыша.

Очнувшись, я понял, что завален обломками с землей. Немцев вокруг не было. Наскоро перевязав раны, мы поползли к окопам пехотинцев. Солдат-связист несколько раз крутанул ручку зеленого ящика и протянул мне телефонную трубку. «Фиалка на проводе», – послышался в трубке знакомый голос. Сразу объяснил, что я Кравцов, что у меня легкое ранение, и попросил передать команду: «Данные для стрельбы те же. Открыть заградительный огонь!». Снова атакуют. Пушки били по наступающим цепям вражеской пехоты, не позволяя ей приблизиться к позициям наших бойцов. Враг, однако, тоже не оставался в долгу и вел ожесточенный огонь.

Атаки врага повторялись методично и упорно. Отбивать их становилось все труднее. Положение было чрезвычайно напряженным. Патроны на исходе, гранат мало. А впереди еще шесть часов светлого времени. Боеприпасы берегли и, по возможности, подпускали противника на расстояние прицельного выстрела.

Никогда еще день не казался мне таким долгим. Мучила жажда. От пыли и дыма нечем было дышать. Последняя атака противника на острове, в отражении которой я принял участие, была особенно ожесточенной. Давали подойти немцам чуть ли не вплотную к передней траншее и забрасывали гранатами. Офицеры, у кого еще были патроны, стреляли из пистолетов и автоматов. На левом фланге в ход шли штыки и лопаты. В окопах оставалось менее трех десятков здоровых людей. Многие получили тяжелые ранения. Атаку все-таки отбили…

К ночи на Хортицу, выше по Днепру, высадился десант. На нашем участке началась эвакуация раненых. Артиллеристов вместе с другими ранеными десантниками переправили на левый берег. Стало ясно, что наш десант был брошен для отвлечения внимания противника, чтобы дать основным силам в другом месте форсировать водную преграду и захватить плацдарм: у войны свои законы, свои правила игры…

…Главное о войне, я убежден, уже сказано, но в последние годы у нас продолжали выходить литературные произведения, фильмы, статьи в журналах и газетах, посвященные Второй мировой войне. Это довольно разноречивая творческая продукция с широким спектром оценок, подчас диаметрально противоположных. Понятно стремление авторов сказать о войне то, что прежде умалчивалось, но на гребне обновленческой волны появилось много мутной, даже грязной пены. Отдельные авторы пытаются переоценить крупнейшие сражения войны, преуменьшить значение завоеванной Победы, бросить тень на имена наших прославленных полководцев. Наконец, есть авторы, которые идут еще дальше. Они обеляют политику гитлеровской Германии, пытаются реанимировать легенду о «превентивном характере» нападения Гитлера на СССР. Я имею в виду, прежде всего, книгу «Ледокол» Суворова, другие его сочинения. Сразу же напомню, что Суворов – это псевдоним бывшего советского майора-разведчика Резуна, который за измену родине приговорен к смертной казни. В своих книгах автор искажает известные факты, стремясь возложить ответственность за войну... на СССР. Неудивительно, что на Западе многие солидные авторы назвали «Ледокол» бездарной фальшивкой, рассчитанной на непритязательного обывателя.

О правовых аспектах минувшей войны надо сказать следующее. Впервые в истории войн уроки и итоги второй мировой получили не только политическую, но и правовую оценку. Я имею в виду Нюрнбергский процесс, осудивший главных военных преступников, а также процессы в Германии и других странах, покаравшие преступников рангом поменьше, непосредственно исполнявших злодейские замыслы Гитлера и его приспешников. Это, конечно, суровое предостережение и на будущие времена. Следует заметить, что на Нюрнбергском процессе убедительно доказано: агрессию против СССР совершила Германия. Гитлер – главный виновник войны.

Все ветераны Великой Отечественной войны с большим удовлетворением воспринимают мероприятия, проводимые в России в связи с приближающейся 65-й годовщиной со дня Великой Победы. О войне сказано очень много, но для нас – непосредственных участников боев с фашизмом – важно не только то, что о ней говорится, но также и то, чтобы история и героический подвиг советских людей освещались правдиво, без искажений. Мне уже не раз приходилось и писать, и выступать против фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, против произвольных, бездоказательных оценок тех или иных событий военных лет.

В связи с этим не могу не отметить в качестве весьма положительного факта выступление Президента России Д.А. Медведева на заседании Российского организационного комитета «Победа», состоявшегося в Санкт-Петербурге 27 января 2009 г. Президент решительно осудил поистине чудовищный факт, который свидетельствует не только о неуважении к подвигу нашего народа, но и о пренебрежительном, я бы даже сказал, оскорбительном отношении к участникам войны, труженикам тыла, ко всем народам бывшего Советского Союза. На заседании был зачитан отрывок из тематических тренировочных заданий, где содержался вопрос по истории России к Единому государственному экзамену. В числе вариантов ответа на вопрос: «Что является следствием коренного перелома в ходе войны?» были указаны такие: «выход Японии из войны»; «переход стратегической инициативы к Красной Армии»; «распад антигитлеровской коалиции» и, наконец, «расстрел всех немецких солдат, находившихся в советском плену» (!). Нетрудно себе представить, каких патриотов Родины можно воспитать подобными учебными пособиями! Нам, ветеранам, хочется все же верить, что у тех, кто сложил голову в великой той битве, должны быть достойные наследники. Пусть они сделают то, что не смогло сделать наше поколение. Хочется верить, что и мы, ветераны, на своем «дожитии» еще почувствуем нормальную человеческую жизнь, достойную Победителей.

Так я стал прокурором

После выхода первого и второго изданий «Записок...» я получил немало писем, в которых читатели просили рассказать о том, как сложилась моя судьба после войны, чем я занимался до того, как стал прокурором России.

В данном случае речь идет о периоде с середины 40-х до начала 70-х годов XX века. Эти годы я тоже хорошо помню, тем более что они протекали на фоне по-своему интересной и увлекательной жизни нашей страны в целом.

Как уже отмечалось, после ранения я более четырех месяцев находился в госпитале в г. Ленинакане (ныне – Гюмри) Армянской ССР.

Утром 17 мая 1944 года нас – двух офицеров и нескольких солдат – посадили в плацкартный вагон. Мы выехали в Тбилиси. Там сделали служебную остановку для оформления проездных документов до Москвы. Через десять дней поездом «Тбилиси – Москва» я прибыл на Курский вокзал столицы. Спустился в метро. Увидел непривычно чистые вагоны. Пассажиров было не много: в основном в военной форме с погонами, а большая часть – инвалиды, раненые без погон. И вот она – родная, самая красивая станция метро «Маяковская»...

…Пребывание в больнице запомнилось тем, что именно тогда я определился с планом своей дальнейшей жизни. Вместе с товарищем по институту Александром Корнеевым, тоже инвалидом войны, мы приняли решение поступать в Московскую юридическую школу. Выбрали это учебное заведение по разным причинам. Прежде всего, оно соответствовало нашим физическим возможностям, кроме того, нам очень понравилась программа обучения, ну и не последнюю роль сыграло то, что учиться нужно было всего два года. И эти два года остались незабываемыми.

В июле 1947 года мы сдавали государственные экзамены. Все слушатели, выдержавшие их, получили направления на конкретную работу. По представлению Министерства юстиции СССР я был избран судьей Московского транспортного суда. Думаю, что при выдвижении меня на столь высокий пост учитывался полученный мною красный диплом (с отличием).

Суд под моим председательством рассматривал уголовные дела о преступлениях на транспорте. Много было дел об авариях, хищениях грузов, хулиганстве, но не помню, чтобы в производстве были дела об убийствах. Часто надо было выезжать в города Рязань, Муром, Тверь, Рыбинск по месту совершения преступлений. Судебная работа мне нравилась. Скучать было некогда. К тому же существовала еще серьезная дополнительная нагрузка – учеба в заочном юридическом институте.

В 1950 году меня назначили на должность старшего инспектора-ревизора Министерства юстиции СССР. Но эта работа была мне не совсем по душе. Я считал, что делать замечания на докладные записки и статистические отчеты председателей судов, проводить ревизии в судах, анализировать и обобщать судебную практику – какая-то сухая работа. Но со временем мое отношение к этой работе изменилось, и я даже получал от нее некоторое удовлетворение.

В 1955 году я был избран освобожденным секретарем парторганизации министерства. Конечно, этому предшествовали разговоры с секретарем Дзержинского райкома партии и с министром Константином Петровичем Горшениным.

Я сопротивлялся, говорил, что это не моя стезя, не моя профессия, но вынужден был согласиться – партия приказала.

Однако ничто не вечно: в 1955 году Министерство юстиции СССР было ликвидировано, партийные дела я сдал и ожидал решения вопроса о своем трудоустройстве. Вскоре меня пригласили в отдел административных органов ЦК инструктором отдела. Отдел занимался самыми разнообразными вопросами, и прежде всего подбором и расстановкой кадров. При этом особое внимание уделялось культуре в работе: в отношениях между сотрудниками, в подготовке документов и в обращении с посетителями. В коллективе была атмосфера теплая, доброжелательная.

Вскоре произошла моя встреча с прокурором РСФСР Алексеем Андреевичем Кругловым. Когда он вошел в комнату, я подумал, что у него есть вопросы по недавно проведенной нами проверке работы прокуратуры с жалобами граждан. Но Алексей Андреевич улыбнулся, спросил о здоровье и сразу предложил должность заместителя Прокурора Республики, добавив, что знает меня как опытного юриста и надеется на дружную совместную работу. Я попросил один день, чтобы подумать.

Однако на следующий день утром меня пригласил к себе заведующий отделом В.И. Тищенко, напомнил о XX съезде КПСС и о важной роли правоохранительных органов в деле выполнения решений съезда. Он также сказал, что правоохранительные органы нуждаются в укреплении их кадрами и что отдел будет рекомендовать меня на должность первого заместителя прокурора РСФСР. Владимир Иосифович предупредил меня, что в случае моего отказа второго предложения не будет.

Я ответил, что согласен, и поблагодарил за доверие.

28 января 1960 года приказом Генерального прокурора я был назначен первым заместителем Прокурора РСФСР.

В Прокуратуре республики на меня было возложено руководство отделами по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел, по делам несовершеннолетних, по надзору за местами лишения свободы, а также аттестационной комиссией и методическим советом. В дальнейшем вместо отдела по надзору за местами лишения свободы я курировал работу канцелярии и приемной прокуратуры РСФСР.

На меня же возлагалось и осуществление контроля за исполнением соответ-ствующих приказов Генерального прокурора и Прокурора РСФСР на местах, организация проверок и конференций по обмену опытом работы, еженедельный прием граждан. В отсутствие Прокурора республики доводилось исполнять его обязанности. Не раз я выезжал для расследования чрезвычайных происшествий в составе правительственных комиссий.

Вспоминается такой эпизод: весной 1961 года в городе Каменск Ростовской области произошел крупный пожар. А для меня этот город памятен еще с войны тем, что там сражалась наша дивизия. На одной из нефтебаз города загорелась большая емкость с бензином, пожар уничтожил несколько домов, в огне погибло более 40 человек, в том числе дети. Как куратор деятельности органов прокуратуры по надзору за соблюдением законов в отношении несовершеннолетних, я был направлен на это чрезвычайное происшествие в качестве руководителя специально созданной правительственной комиссии.

Предстояло выяснить причину пожара. Это был главный вопрос, который я поставил перед следователем и специалистами пожарного надзора. Конкретные обстоятельства дела потребовали привлечения к расследованию металлографов и экспертов по электросварке. В конце концов удалось выяснить, что находившаяся на базе экспериментальная емкость была заполнена сверх нормы и из-за плохого качества сварки швы не выдержали. Разрыв металла высек искру...

Следствие выявило виновных. При этом, учитывая тяжесть последствий, начальник базы, инженер по надзору за строительством, сварщик и прораб были арестованы.

С октября 1963 года Прокурором РСФСР был Владимир Михайлович Блинов.

В сентябре 1970 года он был назначен Министром юстиции РСФСР. С этого момента в течение четырех месяцев я являлся исполняющим обязанности Прокурора РСФСР и одновременно выполнял работу первого заместителя Прокурора республики. Это было нелегко.

В.М. Блинов (теперь уже бывший прокурор) не поддерживал мою кандидатуру на должность Прокурора республики. Еще ранее, проработав в прокуратуре всего несколько месяцев, он вносил предложение об освобождении меня от должности заместителя Прокурора РСФСР и о назначении на должность прокурора Московской области. Спасибо Александру Яковлевичу Сухареву (тогда заведующему сектором отдела административных органов ЦК КПСС) – он не поддержал это предложение и не советовал мне соглашаться на него. Через некоторое время в административном отделе рассматривался вопрос о назначении меня Прокурором Казахстана. Но и с этим предложением я не согласился.

Таким образом, позиция В.М. Блинова относительно назначения меня на пост Прокурора РСФСР была мне понятна. Сторонники же моей кандидатуры исходили из того, что одиннадцать лет работы в должности первого заместителя – достаточный опыт руководящей работы.

Несомненно, были и другие кандидатуры – это нормально.

Наконец лед тронулся, и вот в конце декабря меня пригласил Роман Андреевич Руденко. Беседа длилась недолго. Встретил он меня с улыбкой, посадил за стол, где он обычно беседовал с гостями. «Ну что ж, – говорит он, – хочу вам испортить настроение под Новый год». На мгновение это меня смутило, но я тотчас понял, что это шутка. После небольшой паузы он спросил: «Как Вы смотрите на назначение Вас Прокурором РСФСР?». Когда я сказал, что согласен и поблагодарил за доверие, Роман Андреевич напомнил мне о Казахстане, и заметил при этом, что России я нужнее.

21 января 1971 года приказом Генерального прокурора СССР я был назначен Прокурором РСФСР. Находился на этой должности более 14 лет.

В.Б. Кравцов. Из книги «Записки прокурора республики (2009 г.)

12 апреля 1984 г. Б. В. Кравцов назначается Министром юстиции СССР.

Менее чем через год, 11 марта 1985 г. руководителем партии на внеочередном Пленуме ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев, провозгласивший курс на ускорение, перестройку, гласность, социальную политику во имя человека, на благо человека, развитие демократии, повышение общественного сознания, трудовой и социальной активности советских людей.

23 апреля 1985 г. состоялся апрельский Пленум ЦК КПСС, который в очередной раз стал считаться переломным в жизни СССР.

Итоги работы Министерства юстиции СССР «от съезда к съезду» подвел Министр юстиции СССР Б.В. Кравцов. Он отметил, что наступил качественно новый этап в работе по укреплению правовой основы государственной и общественной жизни – важного слагаемого дальнейшего развития социалистической демократии.

Продолжалась работа в области совершенствования законодательства. Законодательные мероприятия осуществлялись на плановой основе, планировалась кодификационная работа. Было осознано первостепенное значение хозяйственного законодательства, стала заметна работа по совершенствованию жилищного, трудового законодательства, законодательства о народном образовании, использовании и охране земель, вод, лесов, атмосферного воздуха, животного мира. Впервые в Конституции была упомянута индивидуально-трудовая деятельность. Встала задача создания общесоюзного акта, устанавливающего ее режим.

Активно велась работа по упорядочению законодательства, обеспечению большей доступности и стабильности. Значительным событием стало издание десятитомного Свода законов СССР, в которое вошли 1 367 законодательных актов и постановлений Правительства СССР, а до этого издания была проведена большая работа по значительному обновлению законодательства. Особо следует отметить официальный характер Свода законов СССР – на тексты актов можно ссылаться. Были подготовлены своды законов во всех союзных республиках. Свод издавался на разъемных листах, обладал гибким механизмом обновления, он был рассчитан на поддержание в контрольном состоянии.

В мае 1985 г. было принято направление на достижение всеобщей трезвости. Создавались «зоны трезвости», сворачивалось винно-водочное производство. Вернулась борьба с так называемыми нетрудовыми доходами, что, к сожалению, зачастую отрицательно сказывалось на личном подсобном хозяйстве и снабжении городов сельхозпродуктами.

Приоритетной проблемой этого периода стало укрепление общественного порядка и усиление борьбы против пьянства и алкоголизма. Все основные мероприятия в этой области проводились с участием министерств юстиции СССР и РСФСР. Было установлено, что проблемы, которые встали перед ними, следующие: недостаточное использование судами выездных судебных заседаний; отсутствие контроля за исполнением судебных решений.

Следовало ограничить дееспособность лиц, злоупотребляющих спиртным, так как пьянство и алкоголизм – распространенные причины совершения преступлений, отягчающие ответственность. Необходимо было решать вопросы о принудительном лечении от алкоголизма, своевременном направлении в лечебно-трудовые профилактории. Сложными оказались дела по самогоноварению, о нарушениях правил торговли и о спекуляции спиртными напитками. Серьезной была проблема вовлечения в пьянство несовершеннолетних. Было признано необходимым развивать гласность судебного производства по делам о пьянстве и алкоголизме.

XXVII съезд КПСС, состоявшийся в феврале–марте 1986 г., развил положения апрельского (1985 г.) Пленума и выдвинул курс на перестройку всех сторон жизни страны. Делегатами съезда были министр юстиции СССР Б.В. Кравцов и министр юстиции РСФСР А.Я. Сухарев. Задачи органов и учреждений юстиции и судов, вытекающие из решений XXVII съезда КПСС, сформулировал Министр юстиции СССР Б.В. Кравцов.

В мае–июле 1986 г. на базе Верховного Суда Грузинской ССР по решению Минюста СССР проведен учебно-методический семинар о формах и методах применения в судебном производстве современных видов научно-технических средств. Особое внимание было обращено на практику применения звукозаписи и видеомагнитофонов, которые предоставляют суду качественно новые возможности.

На заседании коллегии в июле 1986 г. рассматривалась работа органов юстиции и судов по предупреждению необоснованного осуждения граждан. Поднималась проблема развития нотариальных услуг населению.

После январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС большие задачи были поставлены перед теорией права, юридической наукой. Возникли новые теоретические проблемы: социалистической собственности, в частности использования кооперативных форм, правовой регистрации индивидуально-трудовой деятельности, правовых аспектов планирования товарно-денежных отношений, хозрасчета, самоокупаемости, избирательной системы, выборности утверждения руководящих работников, соотношения принципов единоначалия и коллегиальности, роли выборных и исполнительных органов.

Правовые исследования и конкретные предложения по совершенствованию законодательства должны были способствовать ускорению процесса углубления социалистической демократии и, соответственно, перестройки. Провозглашалось, что демократия неразделима с гласностью, критикой, поэтому нужны нормативные акты, гарантирующие гласность, открытость в деятельности государственных органов.

В феврале 1987 г. было принято постановление ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан». ЦК КПСС обязал, в частности, Министра юстиции СССР Б.В. Кравцова, устранять недостатки в деятельности органов юстиции, улучшать руководство ими, повышать требовательность к кадрам, совершенствовать профессиональную подготовку работников юстиции всех уровней и призвал покончить в судебных разбирательствах с проявлениями предвзятости, тенденциозностью, волокитой, черствостью, безразличием к судьбам людей.

В апреле 1987 г. коллегия Министерства юстиции СССР рассмотрела результаты проверки Минюста и судов Узбекской ССР по перестройке стиля и методов деятельности, борьбе с корыстными преступлениями, нетрудовыми доходами.

12–15 мая 1987 г. в Будапеште состоялось IX Совещание министров юстиции социалистических стран с приглашением делегаций семи развивающихся стран. Была отмечена активная роль министерств юстиции в развитии национального законодательства. На совещании шел разговор о расширении договорной основы сотрудничества в целях оказания взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Министр юстиции СССР Б.В. Кравцов сделал доклад о принимаемых в СССР мерах по правовому обеспечению перестройки в народном хозяйстве и социальной сфере. На совещании рассматривались вопросы о правах человека, о практическом применении многосторонней Конвенции от 19 мая 1978 г. о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство, гражданами которого они являются.

В июне 1987-го был принят Закон «О государственном предприятии (объединении)», который предусматривал новые начала хозрасчета и самофинансирования. Начиная с этого момента централизованные инвестиции и директивы плановых органов существенно сокращали свою сферу деятельности. В свете указанных решений возросла роль правовой работы в народном хозяйстве. На коллегиях Минюста СССР изучались проблемы внедрения передового опыта правовой работы по обеспечению научно-технического прогресса.

Совещание-семинар, проведенное Минюстом СССР совместно с Госстандартом СССР в сентябре 1987 г., решало проблемы координации работы юридических служб объединений, предприятий и органов государственной приемки по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 мая 1986 г. № 540

«О мерах по коренному повышению качества продукции». В связи с этим перед юристами на предприятиях, перед Управлением правовой работы в народном хозяйстве Министерства юстиции СССР встали новые вопросы по правовому обеспечению качества продукции.

Вопросы работы судов не раз ставились в этот период в Министерстве юстиции СССР. На заседании коллегии Минюста СССР был проведен анализ фактов незаконного осуждения граждан – в основном это допускалось народными судами по таким категориям преступлений, как нарушение правил административного надзора, систематическое занятие бродяжничеством и попрошайничеством, спекуляция, занятие запрещенным промыслом. Осуждались такие лица, как инвалиды, беременные женщины и женщины с малолетними детьми.

Были определены основные задачи на перспективу: коренное улучшение деятельности судов, обеспечение строжайшего соблюдения демократических принципов правосудия, упрочение гарантий прав и интересов государства и граждан, расширение видов правовых услуг и качества правовой помощи, повышение уровня методического руководства правовой работой в народном хозяйстве, оказание помощи юридическим службам предприятий, работающих в условиях хозрасчета и самофинансирования, обеспечение высокого уровня кадров, ответственности за порученное дело.

Впервые в истории советского государства имели место выборы в народные судьи из двух кандидатов.

В июне–июле 1988 г. состоялась XIX партконференция (партконференции созывались в особых случаях между съездами; XVIII партконференция проводилась в 1941 г.). Краеугольной проблемой, поднятой на конференции, была программа радикальной демократизации общественно-политической жизни и реформа политической и правовой системы. На конференции провозглашались демократизация, гласность, плюрализм, борьба с бюрократизмом, говорилось о межнациональных отношениях. Процесс последовательной демократизации советского общества должен был завершить формирование социалистического правового государства, главной характеристикой которого должны были стать обеспечение верховенства закона и принцип разделения властей. Эти преобразования предполагалось осуществить в рамках общего реформационного процесса.

Таким образом, XIX партийная конференция отметила одно из ведущих направлений концепции правового государства, что право должно служить не государству, а обществу, осудила административно-командный метод руководства, подчеркнула необходимость создания правовой базы для проведения экономических реформ и защиты прав граждан.

В феврале 1989 г. был утвержден Устав Союза адвокатов СССР, а в июне 1989-го – Устав Союза юристов СССР. Это были последние крупные решения Министра юстиции СССР Б.В. Кравцова, в июне 1989 г. Борис Васильевич ушел на заслуженный отдых.

По книге «На службе закону и справедливости».

Р. Звягельский (2002 г.)