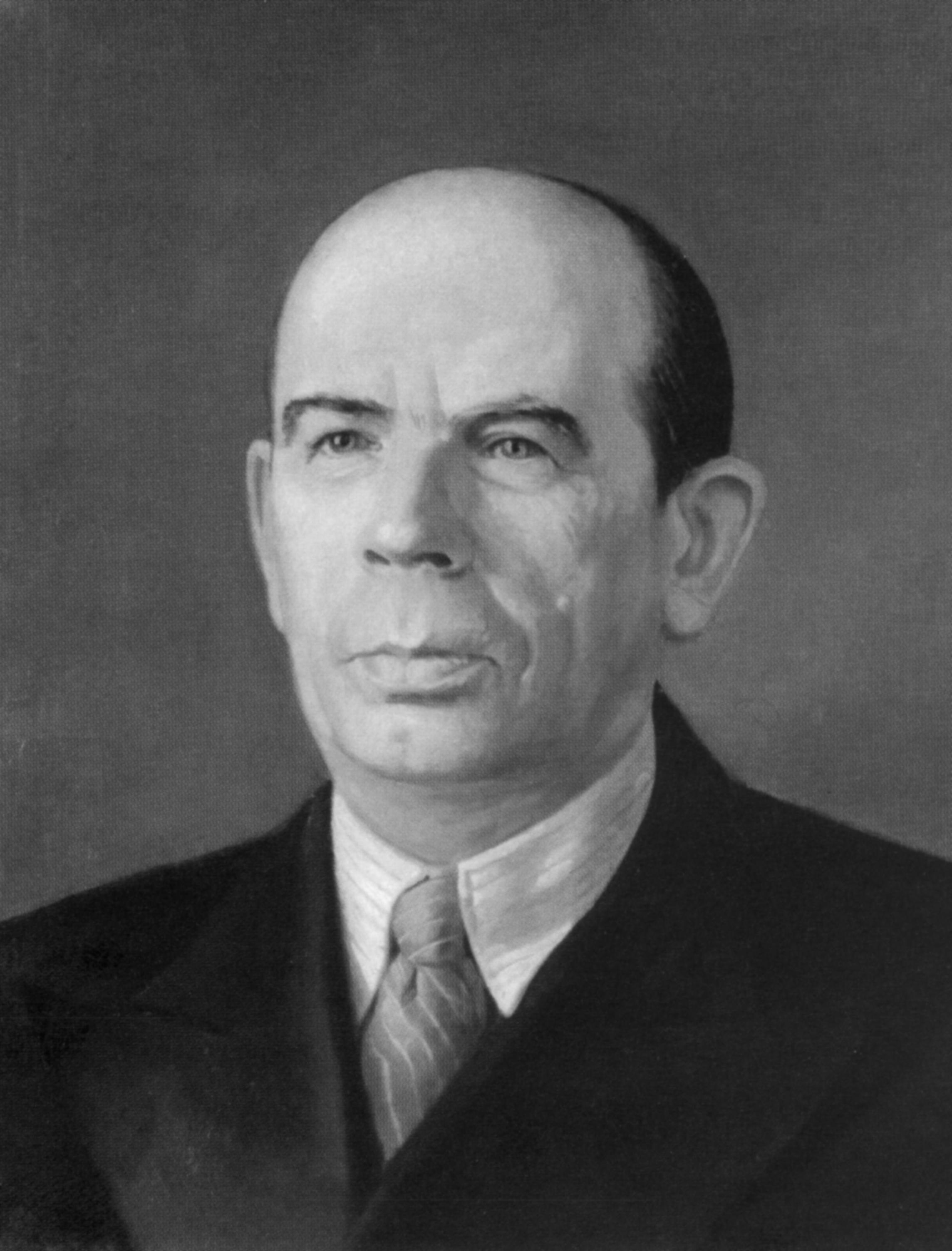

Рычков Николай Михайлович

г. Москва

Николай Михайлович Рычков родился 7 ноября 1897 г. во время Великой Отечественной войны Н.М. Рычков занимал должность Наркома юстиции СССР. Он проводил работу по эвакуации Наркомата юстиции СССР за пределы столицы, занимался переводом деятельности учреждений юстиции на рельсы военного времени. Наркоматом юстиции СССР были разработаны нормативные акты, направленные на активизацию работы в военное время правоохранительных органов, прокуратуры, суда, органов юстиции и органов по руководству ими. При непосредственном участии Наркомюста СССР издается ряд важнейших указов и постановлений Президиума Верховного Совета СССР, партии и правительства, способствующие превращению страны в единый боевой лагерь, приспособлению ее к условиям войны, приближающих Победу.

______________________________________________________________________________________________

Николай Михайлович Рычков возглавил Наркомат юстиции СССР 19 января 1938 г. и ушел с этого поста 29 января 1948 г.

Начало 1940-го для Наркома юстиции СССР было напряженным. В стране повсеместно проходили массовые аресты, показательные политические судебные процессы над видными партийными, государственными и военными руководителями.

Н.М. Рычков неофициально присутствовал на судебном процессе по делу бывшего секретаря ВКП(б) и наркома НКВД СССР Н.И. Ежова. Процесс был закрытым, и сразу же после его завершения и зачтения приговора в подвале НКВД был приведен в исполнение приговор к высшей мере наказания.

В Советском Союзе уголовная преступность была сведена к минимуму, раскрываемость преступлений выросла до 90–95 процентов. Но, по убеждению Рычкова, статистику портили политические процессы. А их суть выходила за рамки общепринятого в мире понятия права.

По мнению Наркома юстиции, социалистическое право там, где действовали нормальные народные суды, функционировало исправно и приносило неплохие результаты. Крепло правосознание советского народа. А первопричину спонтанно возникающих политических процессов нарком пытался увидеть в правовом нигилизме, юридической неподготовленности, даже безграмотности видных руководителей силовых структур того времени.

В обстановке всенародного подъема на ударный труд, на социалистическое соревнование по осуществлению сталинских пятилеток и подъем народного хозяйства НКВД держал людей в особом и жестком режиме всеобщего страха.

Наркомату юстиции СССР предлагалось жестче закручивать гайки. Июнь 1940 г. Наркомюст СССР принимает инструкцию «О порядке расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних». В постановлении указывалось на необходимость привлечения несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, к уголовной ответственности наравне со взрослыми за совершенные ими преступления. 26 декабря 1940 г. Наркоматом юстиции СССР подготовлено постановление, позднее вылившееся в Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности несовершеннолетних за действия, могущие вызвать крушения поездов», где указывалось, что несовершеннолетние, начиная с 12-летнего возраста, уличенные в совершении действий (развинчивание рельсов, подкладывание на рельсы разных предметов), могущих вызвать крушение поездов, подлежат привлечению к судебной ответственности.

Настали суровые военные годы. Патрули на пустынных улицах Москвы, длинные очереди за хлебом, ночные дежурства на крышах учреждений и жилых домов, налеты вражеской авиации. Танки Гудериана прорывались к окрестностям столицы, под Москвой разворачивались кровопролитные бои. И напряженная, без выходных, ненормированная работа по эвакуации Наркомата юстиции СССР за пределы столицы. Многие сотрудники наркомата были мобилизованы на фронт и на проведение оборонительных работ на подступах к Москве.

В тяжелейших условиях Н.М. Рычкову приходилось переводить деятельность учреждений юстиции на рельсы военного времени. Претерпевает серьезные изменения не только кадровый состав Наркомата юстиции СССР и его структура, но и направления и методы работы.

Военная обстановка уже в первые месяцы показала, что правовая система, сложившаяся в довоенный период, продолжала успешно действовать и в резко изменившихся условиях. При жесточайшем испытании на прочность она оказалась жизнестойкой и дееспособной.

Без промедления начал действовать принятый с началом Второй мировой войны закон «О всеобщей воинской обязанности», распространивший в период военного положения эту повинность практически на всех граждан государства. В первый же день войны без промедления была объявлена мобилизация 14 возрастов. Мобилизованные сразу же приносили воинскую присягу.

Наркомат юстиции позаботился о законодательном обеспечении вступления в силу нового Дисциплинарного устава и повышения уголовной ответственности за его неисполнение. Так, дезертирство и самовольные отлучки из части влекли незамедлительное наказание вплоть до расстрела на месте.

Обстоятельства военного времени требовали незамедлительного формирования по линии Наркомюста СССР чрезвычайных органов и в первую очередь замены народных судов на военные трибуналы. Военные условия диктовали необходимость ужесточения уголовных репрессий, устанавливались военно-мобилизационные принципы и в области трудовых отношений.

При непосредственном участии Наркомюста СССР уже в июле 1941 г. издается ряд важнейших указов и постановлений Президиума Верховного Совета СССР, партии и правительства, и среди них такие известные, как «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения», а также «Об ответственности за разглашение государственной тайны или за утрату документов, содержащих государственную тайну».

Со стороны Наркомюста СССР предпринимались все законодательные меры, способствующие в самые сжатые сроки превращению страны в единый боевой лагерь, приспособлению ее к условиям войны и всеобщего труда во имя Победы. В мобилизационной деятельности по привлечению населения на всенародную борьбу с врагом выявляется огромная роль советского законодательства. В этом направлении и развернул свою активную деятельность аппарат Наркомата юстиции СССР, которым руководил Н.М. Рычков.

Ставка Верховного Главнокомандующего успешно провела эвакуацию промышленных предприятий в восточные районы страны. Для этой работы был создан Совет по эвакуации при ГКО. В областных центрах создавались отделы эвакуации, на железной дороге – эвакуационные пункты.

Н.М. Рычков, как депутат Верховного Совета СССР, активно включается в работу образованной в ноябре 1942 г. Президиумом Верховного Совета СССР Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Были образованы местные комиссии в республиках, краях, областях и городах. В своей работе комиссии использовали деятельность военных трибуналов.

В первые же дни войны Наркоматом юстиции СССР были разработаны и утверждены нормативные акты, направленные на активизацию работы правоохранительных органов, прокуратуры, суда, органов юстиции и органов по руководству ими.

На фронт по призыву, а чаще добровольно, так как государственное бронирование распространялось на квалифицированных специалистов и организаторов производства, уходили лучшие во всех отношениях люди.

Были утверждены штаты центрального аппарата Наркомата юстиции СССР на 1942 г. Нарком Н.М. Рычков сожалел, что произошло сокращение состава сотрудников по сравнению с 1941 г. почти на 40 процентов. Но сотрудники аппарата сами приняли такое решение, и теперь каждый из оставшихся готов был трудиться за двоих. Работали практически днем и ночью, без выходных.

Лично наркому Рычкову в тот напряженный период деятельности наркомата пришлось пережить как бы два этапа вхождения в режим работы в военных условиях. На первом этапе, с начала войны до конца 1942 г., проводились сокращение аппарата, полная его перестройка, закрепление апробированных на практике методов управления, резкое ужесточение законов военного времени. А с 1943 г. начался второй этап с ростом штатов и расходов на их содержание, а также с увеличением сети контрольных органов управления.

Организация работы Наркомата юстиции СССР регулировалась практически исключительно приказами. С 1944 г. наркомат постоянно держал в поле своего зрения и выполнял директивы партии и правительства по восстановлению органов и учреждений юстиции на освобожденных территориях.

После окончания войны постепенно стабилизируется система органов управления. В Наркомате юстиции СССР увеличивается не просто численность сотрудников, но растет число сотрудников, имеющих высшее или среднее специальное образование, многократно снижается текучесть кадров. Нарком проводит реорганизацию всей деятельности ведомства, внедряет концепцию совершенствования деятельности органов юстиции и центрального аппарата. Формируется система научного, экспертно-правового и аналитического обеспечения законотворчества, разворачивается взаимодействие всех структурных подразделений Наркомюста СССР с правовыми и информационно-аналитическими структурами других органов государственной власти Союза ССР и РСФСР, научными учреждениями и организациями.

Законодательство военного времени постепенно вытеснялось из жизни, появлялись естественные для мирного времени нормы. В жизни укоренялось понятие восстановления народного хозяйства и экономики.

Наркомат юстиции СССР был преобразован в Министерство юстиции СССР. Было обращено внимание на совершенствование структуры и организации работы аппарата министерства, на творческое использование вклада приданных ему ученых, на слаженное действие законодательной ветви государственной власти. Большое внимание уделялось подготовке кадров высококвалифицированных правоведов, подходящих по квалификации, профессиональным и психологическим данным для работы в Минюсте, отвечающих специфике развития советского законодательства в новых условиях.

Министр юстиции СССР Рычков делал все возможное, чтобы решить проблему с кадрами ученых. Ставились конкретные задачи по сотрудничеству образовательных и научных учреждений с кадровым аппаратом, другими службами министерства. Для работников народных судов, адвокатуры, нотариата создавались нормальные условия для работы и жизни, принимались все необходимые меры по кадровому укреплению органов юстиции.

Министерством юстиции СССР разрабатывалась программа усиления борьбы с преступностью, планы по активизации законотворческой деятельности. Необходимость осуществления подобных программ диктовалась напряжением криминогенной обстановки в послевоенные годы.

Ужесточались требования к нарушителям трудовой дисциплины в учреждениях, на предприятиях, в колхозах. В ноябре 1946 г. было принято постановление

«Об упорядочении работы по исполнению приговоров военных трибуналов в части конфискации имущества». Осужденный по приговору трибунала лишался всяческих прав на имущество, отныне эти права не оставлялись и за членами его семьи, она практически оказывалась на грани выживания, обрекалась на полное лишение имущества и прав на существование. Подобного не было в законодательстве ни одной страны мира. В январе 1947 г. вышло постановление «О порядке рассмотрения дел о хищениях, разбазаривании, недостачах и порче хлебопродуктов», а в октябре 1947 г. – «Об усилении борьбы с хищениями грузов».

Перед министерством стояла задача чрезвычайно сложная и трудоемкая: следовало в сжатые сроки практически заново, с учетом современных принципов конституционного устройства, сформировать систему законодательства страны.

По книге «На службе закону и справедливости».

И. Андрухович (2002 г.)