Интервью «Помним о прошлом — верим в будущее»

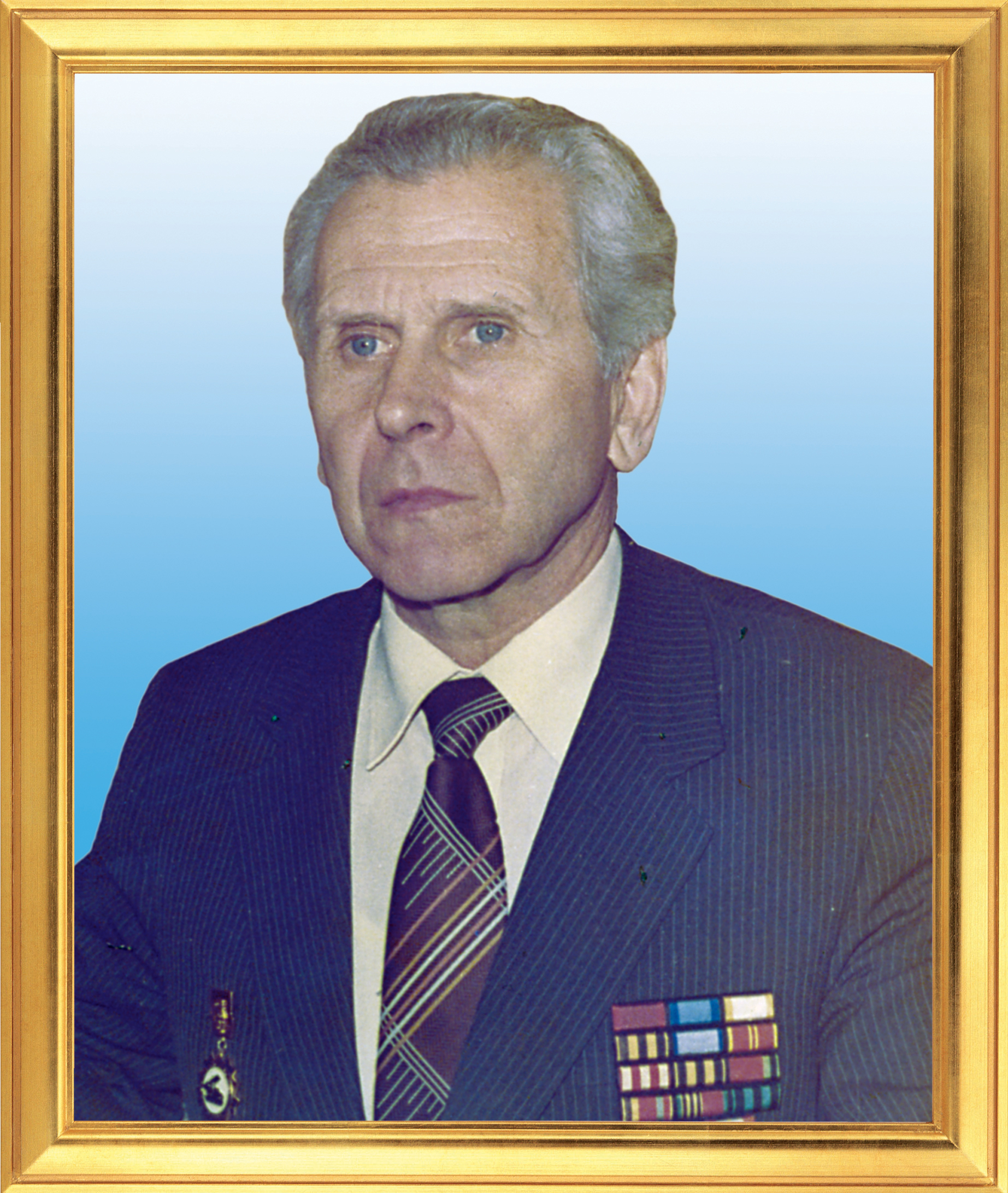

Северин Юрий Дмитриевич

г. Москва

Юрий Дмитриевич Северин, участник Великой Отечественной войны, первый заместитель Министра юстиции РСФСР в 1974–1991 гг.

Ю. Д. Северин родился 31 марта 1924 г.

Участвовал в боях в составе Северо-Западного, Западного, 3-го Белорусского фронтов. Контужен в 1944 г. Гвардии старший сержант. Ветеран боевых действий в Афганистане (советник).

За участие в Великой Отечественной войне награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими.

Заслуженный юрист РСФСР. Почетный работник юстиции России.

За трудовые заслуги награжден орденом Трудового Красного Знамени, Знаком Почета, медалями Анатолия Кони, «В память 200-летия Минюста России» и 17 другими медалями.

Вы – участник Великой Отечественной войны, получили боевое ранение. Как начинался Ваш боевой путь?

Первое, что хотелось бы сказать, что рассматриваю свое участие в нашей патриотичной миссии, как великое счастье нашего поколения.

В 1942-м году мы закончили 10-й класс и пытались пойти в армию, на фронт, но военкомат нас отказывался принять. Я думаю, что цель была благая – направить нас в офицерские училища. Но мы нашли свой путь – обратились в комсомол, где получили поддержку. Вот главный документ моей жизни – комсомольская путевка. Я его храню самым внимательным образом, горжусь им и считаю, что он мне дает дополнительные силы в жизни.

Тут написано, что группа комсомольцев (нас пять человек) направляется в Москву в военный отдел горкома комсомола для отправки на фронт 4 августа 42-го года (тогда въезд в центр был по пропускам, а мы были из Красногорска). Нас не очень торопились привлечь к военному делу, но вскоре все же направили в ракетную артиллерию на «Катюши».

Обучались мы около полутора-двух месяцев в Нижнем Новгороде нескольким профессиям: разведчики, радисты, огневики, кто обслуживал сами орудия. По распределению я попал в огневики, прошел учебу и после этого в начале декабря 42-го года был направлен на Северо-Западный фронт. Это было очень интересно и ответственно. В голову приходит одно из стихотворений о войне:

Молнией небо расколото,

Пламя во весь горизонт.

Наша военная молодость –

Северо-Западный фронт.

Где вы, ребята безусые?

С кем в 41-м году

Где-то под Старою Руссою

Мы замерзали во льду?

Где по жаре и по холоду

Шли мы упорно вперед?

Наша военная молодость –

Северо-Западный фронт!

И в жизни было так, как в песне. Вот и первый бой… в районе Старой Руссы, южнее озера Ильмень. Стратегически это было место, где наши войска отсекали немецкую 16-ю армию. Она была уже в окружении, и мы сдерживали ее возможный выход.

Началось все с того, что вместо того, чтобы встать на позицию и начать стрельбу, мы по неопытности попали в болото вместе с одной из машин. Так как техника была тяжелая, БМ-13 «Катюша», на гусеничном ходу, она хорошо ушла в суглинок, под воду. Наш командир батареи, старший лейтенант сбросил с себя полушубок, кое-что еще из одежды и нырнул в воду для того, чтобы зацепить трос за крюк машины. С трудом удалось зацепить это сделать и кое-как, с помощью других машин оттуда выбраться. Вот такое было начало.

Потом были бои за то, чтобы пересечь горловину возможного выхода 16-й немецкой армии из окружения. Мы всеми силами старались удержать ее в окружении, но, к сожалению, нам это не удалось. Тогда на фронте царила всеобщая эйфория в связи с победой наших войск под Сталинградом, и нам казалось, что мы все можем, нам все по плечу. Но не рассчитали мы свои силы, не создали нужного перевеса сил, из-за чего 16-я армия пробилась сквозь наши ряды, вышла в район южнее озера Ильмень под Старую Руссу и соединилась со своей группировкой в Эстонии.

Ну, а дальше пошли ожесточенные бои, в которых нам очень сильно помогала наша передовая, исключительно современная техника. Но требовалось и много умений и усилий в общении с такой техникой. Боевая машина БМ-13 получила свое название от размера калибра ракеты, который равен 132 миллиметрам. Она устанавливалась на грузовиках ЗИС-6 либо на самоходных тракторах. Машина представляла собой 16 направляющих, по которым штифты ракеты скользили и выводили ее в направлении цели.

Сейчас «Катюша» стала легендарным оружием. Некоторые ветераны утверждают, что «Катюша» обслуживалась только офицерским составом. Или же все-таки к обслуживанию допускался и сержантский состав?

Допускался. Были расчеты, как и в артиллерии, которые состояли из рядовых – радистов, связистов. Сплошных офицерских кадров не было. К примеру, мой случай. После подготовки в Нижнем Новгороде я был в звании сержанта наводчиком боевой машины. Через полтора года, будучи старшим сержантом, был назначен заместителем командира батареи после гибели двух моих предшественников. В мои обязанности входило обслуживание машины.

«Катюша» – это было секретное оружие. Имелись ли какие-то особенности в связи с этой секретностью?

Да, особенности были, это, прежде всего, преданность личного состава, клятва – не отдать машину врагу ни при каких обстоятельствах, ее нужно было взорвать. Для этого на каждой машине был зарядный ящик весом в 25 килограмм толового заряда. Такой взрыв превращал машину в пух и прах. Ну, и умелое использование тактических возможностей, маневры – отъезд, приезд в нужное время.

О машине ходили слухи, что мы находимся на каком-то особо льготном положении: приехали, отстреляли, уехали сразу же, не почувствовав никакого лиха, никакого большого вреда. Отчасти это так и было, но мы все делали с определенной целью – запутать противника, привлечь его внимание и огонь на себя, а потом уйти на свою постоянную боевую позицию.

Вы сказали, что два Ваших предшественника, командира, погибли, и Вы заступили на их место. Значит, были потери среди личного состава, несмотря на, казалось бы, особенное положение Ваших частей.

Ну, конечно. Конечно же, потери были, и их было немало. Немцы нас не любили из-за нашей маневренности. Потери вызывались в частности тем, что мы притягивали к себе внимание, а вместе с ним и огонь противника. По нам немцы стреляли с удовольствием. Правда, иногда стреляли странно. Я один из эпизодов расскажу. На Северо-Западном фронте мы однажды прямо на позиции пели песни и увлеклись. А были недалеко, 600 с небольшим метров от противника. Им было слышно, и они стали «бить по песне». Ну, «в песню попасть трудно», а нам пришлось уходить, маневрировать, тратить силы, сдвигаться. Сдвинулись, ушли метров на 200 в сторону, и на том инцидент был исчерпан.

Какое было Ваше оперативное подчинение? Ракетный полк – большая единица, значит, кто-то давал приказы на достаточно высоком уровне?

На каждом фронте была так называемая оперативная группа из наших войск, из нашего состава. Это несколько полков. Был командующий этой группой. Были в том числе знаменитые, известные люди. Непосредственно полком командовал командир полка, полковник. Полк состоял из трех дивизионов, каждый дивизион – из двух батарей, каждая батарея – из четырех боевых машин. То есть в полку было 24 боевых машины. И это была, конечно, очень большая сила.

Юрий Дмитриевич, какие у Вас воспоминания о Вашем ранении? Когда это произошло, при каких обстоятельствах?

Это было не столько ранение – контузия, но очень тяжелая. Мы двумя машинами выдвинулись в район Балтийского побережья в восточной Пруссии. И цель была такая, чтобы бить по возможным путям отхода немецкой группировки, которая зацепилась за край берега и помаленьку эвакуировалась. Расположились мы не в самом удобном для нас месте: впереди был небольшая низина, овражек, сзади возвышенность, но достать немцев можно было только с этой позиции. Я находился в окопе с буссолью, когда рядом со мной на бруствере разорвался снаряд. Осколки не зацепили, но встряхнуло так, что хлынула кровь изо рта, носа, из ушей. И слух был потерян. Да и зрение вначале. Отвезли меня в госпиталь, там я попал в замечательные руки. В этом госпитале врачом была жена моего командира, которая через месяц поставила меня на ноги.

Юрий Дмитриевич, как и где Вы встретили День Победы? Какие были Ваши чувства в этот день?

Встретил в госпитале, на белых простынях, с чистыми полотенцами. И все было хорошо, кроме одного. Было переживание по поводу разлуки с полком. А полк мы все любим и любили, как свое родное детище, тем более что пройдено с ним было все от начала до конца.

Встречи ветеранов сейчас происходят. 24-й год рождения – это из 100 человек только трое, четверо выжили. Вы – один из них.

Последний раз встреча в полку была 2 года тому назад. Собрался весь состав, офицеры, рядовые в клубном зале. Там нас приветствовали, потом был обмен воспоминаниями. И это было замечательно. Кстати, могу сразу же привязать к этому еще одно интересное воспоминание. Незадолго до конца войны нас с тыла атаковала немецкая танковая дивизия СС «Мертвая голова». Вторая батарея нашего же дивизиона эту «Мертвую голову» и встретила. Было подбито более двадцати немецких танков.

Ваше пожелание ветеранам, и что Вы хотели бы пожелать себе?

Хотелось бы оставаться в бодром, разумном состоянии. По возможности, работать. Правда, 2 года тому назад я с работы ушел. Надеюсь еще встретиться с нашими полковыми ветеранами. Конечно, все соберутся, будет большой праздник.

Юрий Дмитриевич, у Вас в руках треугольничек, письмо времен Великой Отечественной войны. Что это за письмо? Кому оно адресовано?

Мой отец был одним из руководителей в сфере народного образования, в армии не служил, не участвовал в боях во время войны. Проводив меня на фронт, в армию получал от меня такие письма и хранил их. И все они у меня и сейчас целы. Их много. Одно из этих писем, треугольничек, я взял. И написано здесь совсем немного: что у меня все хорошо, что по старому адресу писать не нужно – он изменился, следующий будет вот такой. Описывал свои фронтовые похождения. Вот и все. Поскольку отец был директором школы, а потом возглавлял районный отдел народного образования, он знал всех моих товарищей по школе и со многими переписывался.

А после войны судьба сложилась своеобразно. Я поступил в МГУ на юридический факультет. Кстати, из 220 человек примерно 200 были ребята с фронта. Учился я прилежно. У меня не было четверок. Были все пятерки, все до одной. Хотя, естественно, после перерыва, связанного со службой, это было не просто. После предложили продолжить учебу в аспирантуре.

Моей судьбой стал интересоваться руководитель кадровой службы Верховного Суда СССР, который, пригласил работать к себе. Проработал в Верховном Суде СССР одиннадцать лет на оперативной работе. После этого, на тринадцатом году, был избран членом Верховного Суда России. Затем был приглашен в Центральный Комитет партии, где работал под руководством Горкина. Здесь мне довелось работать с руководителями страны, в частности, с Сусловым и с последующими руководителями.

В ЦК отработал тоже двенадцать лет. А после этого был назначен первым заместителем Министра юстиции Российской Федерации и проработал шестнадцать лет по линии суда в судебном ведомстве.

На основе своих впечатлений могу сказать, что у меня лично вызывает сомнение в правильности решения, что судебное управление возложено на сами суды. То есть суды получаются монополистами – они и судят, они и занимаются хозяйством, своим собственным управлением и так далее. И думаю, что это неверно и не полезно для дела.

Ну а после Министерства юстиции, к своему удовольствию, около двух лет поработал в Российской правовой академии Министерства юстиции. Когда стали происходить серьезные изменения, в том числе в политике, не очень ужился с очередным руководителем и ушел работать в нотариальную службу, чем весьма доволен, потому что это конкретная работа, правовая, ориентирована на людей. Юристу трудно желать чего-то другого.

Каково Ваше мнение по поводу частного нотариата? Нотариат должен быть и государственным, и частным, либо частным или государственным? Какое Ваше отношение к этому?

Думаю, он должен быть единым. И раздваивать его на два типа управления вряд ли было бы полезно. Дело в том, что злоупотребление возможно в обоих случаях. В частности, я был председателем комиссии законности при нотариальной палате, участвовал во многих проверках, и мои сотоварищи по службе этим занимались. Дело в личной совести, в настрое, ну, и в каком-то контроле, умелой организации, а не в принадлежности к какому-то определенному ведомству. По-видимому, лучше, если нотариат существует на началах собственного обеспечения, потому что тут большая автономия, большая заинтересованность.

До 1998 года суды были в ведении Минюста, у Вас есть книга «Организационные основы правосудия», в частности, о хозяйственной деятельности судов. А потом суды как самостоятельная независимая ветвь власти отделились от исполнительной ветви, из Минюста ушли, их организационным кадровым обеспечением и так далее занимается Судебный департамент. Много мнений, дискуссий по этому поводу. Каково, по-вашему мнению, направление развития судебной системы сейчас?

Мы пошли по американскому пути. Я не думаю, что он лучший. Староевропейские страны обычно придерживаются другой точки зрения. Там Судебное управление отделено от прямой судебной деятельности. И я думаю, что это более правильно. Все-таки та или иная привязанность к хозяйственной деятельности, к вопросам обеспечения связывает руки. Для судов это нежелательно.

В качестве заместителя Министра юстиции, Вы курировали вопросы судебной деятельности. Какими еще вопросами Вы занимались?

Главной и, бесспорно, основной была работа с судами. Она многообразна. Конечно, есть и такие сферы, как компьютерное обеспечение, обеспечение законодательным материалом. Это несколько в стороне. Прямая же работа была напрямую связана с тем, что проводились проверки организации работы, распределения обязанностей. Огромное место занимала, конечно, кадровая сфера, подбор людей, выдвижение на выборы, обеспечение выборного процесса. И я думаю, что это было вполне оправдано.

Вы начали свою деятельность в конце 1970-х годов на должности первого заместителя министра, а закончили в 1992-м году, когда Советского Союза уже не было. Что Вам запомнилось в этот огромный период?

Я могу твердо сказать, что какого-либо неразумного давления в тот период, когда конструкция взаимоотношений по судебному управлению была старой, мы не испытывали. Были чисто технические подходы. Подбор, учет конкретных данных отдельных работников, их прошлого, возможных замечаний и жалоб на них и так далее. Какой-то особой опеки не наблюдалось, это не может быть поставлено в упрек старой системе.

В 92-м году Вам было 68 лет. Это серьезный возраст для госслужбы. Как Вам и сейчас удается сохранить прекрасное здоровье, самочувствие и работоспособность?

Вы знаете, я всю жизнь работал с большим увлечением. Каждый выезд в какую-то область, изучение того или иного вопроса для меня был по-своему творческим поиском. Искал пружины, которые обеспечивают успехи либо приводят к недостаткам. Работа была увлекательная. Она не была нудной, надрывной обязанностью, она была интересной. И уходил я, в общем-то, с сожалением.

После этого Вы попали в Российскую правовую академию.

Да, и тоже был доволен. Это был период перестройки, период поиска новых подходов, решений. В науку приходили совсем новые люди. Новые подходы были в организации работы. И это было интересно. У меня есть книга, которая называется «Организационные основы правосудия». Она состоит из отдельных, написанных мною ранее статей, соединенных воедино. А общая тема, – обеспечение правосудия методами организационной работы. И, я думаю, что она во многом оправдывает нашу работу как в самом министерстве, так и в Правовой академии. В академии я продолжал заниматься повышением квалификации судей, работников судов, примерно теми же вопросами, которыми в должности первого замминистра занимался в самом министерстве. Ректором академии был в этот момент Лев Дмитриевич Халдеев. Проработав в академии, я стал заниматься вопросами нотариата. Нотариат как раз делился. Меня пригласили в нотариат, очень уговаривали. Я много сомневался, раздумывал. А потом все-таки решил, что в прошлом у меня была конкретная судебная работа, а эта – конкретная правовая. Для юриста нет ничего лучше, чем заниматься такой работой, решать конкретные вопросы, казусы и дела. Вот я и пошел. И не жалею. Я проработал в нотариате практически десять лет.

Каково развитие, становление частного нотариата?

Безусловно, нотариат укреплялся. Укреплялся с точки зрения обустройства, обеспечения помещениями, материальными средствами, вычислительной техникой, которая позволяла учитывать и содержать в порядке законодательство и так далее. Безусловно, нотариат шел вперед. Это не вызывает сомнений.

А в чем же сейчас необходимость существования двух ветвей нотариата – государственного и частного?

Я считаю, что это просто консерватизм мышления. Надо было более полно и цельно перейти на что-то одно. Наверное, тот путь, который частный нотариат прошел за десять лет, – более правильный и целесообразный.

Раскройте, пожалуйста, секрет Вашего долголетия и работоспособности. Многим бы хотелось дожить до Ваших седин, пройти тот же насыщенный путь и остаться работоспособным и жизнедеятельным человеком.

Секрет нехитрый: организованность в быту и в работе. Для меня является обычным делом утром пройтись пешком в течение 30–40 минут. До этого обязательно зарядка. А дальше работа – долгая и большая, но уже без переутомлений и нормально воспринимаемая. Молодежь должна делать зарядку, должна больше гулять. И должна работать с увлечением.

Сейчас поговаривают о соединении каких-то функций Минюста и прокуратуры, о сближении их и, может быть, об объединении. Какое Ваше мнение как профессионала?

Я считаю, что эта тенденция неправильная, нежелательная, потому что у Министерства юстиции и прокуратуры есть свои нюансы в работе и их надо развивать и поддерживать. Есть много вопросов, в том числе, вопрос о выделении Следственного управления в прокуратуре. Не все здесь в стадии окончательного решения, возникают и вопросы.

Ваш взгляд на сегодняшнюю ситуацию развития нашей страны? Какая перспектива у Ваших внуков?

Я думаю, что с теми руководителями, которые возглавляют страну сейчас, перспектива выглядит радужно. Многие подходы, обращения нашего Президента к законодательному органу, другие выступления – не могут не восприниматься положительно.

Юрий Дмитриевич, мы хотим пожелать Вам крепкого здоровья и считаем, что эта встреча была очень полезной для молодежи. Большое спасибо.